・消費者物価指数ってなに?

・集計の目的や方法は?

・消費者物価指数と景気の関係についてわかりやすく知りたいです!

本記事ではこんな疑問を解消します。

本記事の結論

- 消費者物価指数には3種類がある

- インフレ率をみるために集計する

- 金融政策の効果はコアコアCPIでみる

目次

消費者物価指数とは?

消費者物価指数とは、商品の小売価格(物価)の変動を表す指数のことです。

![]()

指数の計算に採用されている品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査などに基づいています。

▶︎▶︎統計局・家計調査

3つの消費者物価指数(CPI)

消費者物価指数(CPI)は、経済政策の判断材料として集計されていて、集計方法には3つの種類があります。

消費者物価指数(CPI)

- CPI(総合指数)

- コアCPI

- コアコアCPI

結論からいえば消費者物価指数3つのちがいは物価を調査する対象範囲のちがいです。

ひとつづつ解説しますね。

①:CPI(総合指数)

ひとつめのCPI(総合指数)は、世の中の全品目の物価を対象として算出された指数です。

CPIは国内の全体的な物価変動を知ることができる一方で、金融政策の判断材料として採用するには適さない指数です。

なぜなら、経済政策以外の要因で大きく変動する品目があるからです。

そこで、経済政策以外の要因で大きく変動する項目を取り除いた指数が、このあとに解説する2つの指数です。

②:コアCPI

コアCPIは総合指数から『生鮮食品』を除いた品目の物価から算出された指数です。

生鮮食品は天候の影響によって収穫量が変動するため、その年によって大きく価格が変動する可能性があります。

コアCPIは、生鮮食品を指数の集計から除外することで、より経済状況を反映したCPIを知るための指数なのです。

③:コアコアCPI

コアコアCPIとは、総合指数から『食料(酒類以外)』と『エネルギー価格を除いた品目』の価格から算出された指数です。

エネルギー価格は、海外の石油事情によって価格が大きく変動します。

例えば何かの理由で石油産出国からの輸入が止まってしまえば石油価格は高騰してしまいます。

コアコアCPIは、海外の要因によって変動するエネルギーと食料品をのぞいた指数で、経済政策をおこなう判断材料としては最適な指数といえます。

このように経済政策を判断するための消費者物価指数は、外部要因で価格が変わりやすい品目をのぞいて集計する必要があるのです。

消費者物価指数の変動をインフレ率といいます

消費者物価指数の集計方法

それでは次に、消費者物価指数がどのような品目を対象に、どうやって集計されているかを解説します。

消費者物価指数の対象品目

消費者物価指数は、世帯の消費支出の一定の割合を占める582の品目をもとに算出されます。

指数品目の消費生活で重要な商品やサービスを偏らないように選ばれるため、家計調査をおこない支出額の高い品目を選んでいきます。

●指数品目の例

米・パン・牛乳・冷蔵庫・テレビ・家賃・電気代・携帯電話通信料・宿泊料

消費者物価指数の計算方法

まず消費者物価指数を算出するときの各品目の価格は、毎月の小売物価統計調査によって調査したものを用います。

消費者物価指数の計算では、家計消費の割合から指数の計算に用いる各品目のウエイトを算出します。

具体的には、調査市町村別の平均価格をつかって個々の品目の指数(※基準年)を計算します。

これを、家計の消費支出にしめる割合で加重平均して指数を計算します。

※基準年は、西暦年の末尾が0と5の年を基準時として、5年ごとに改定。あわせて指数に採用する品目の見直しも実施。

消費者物価指数と景気

景気と消費者物価指数には、とても深い関係があります。

消費者物価指数の増減の割合をインフレ率(物価上昇率)といいますが、インフレ率をのぞましい数値で安定させることが経済政策の基本なのです。

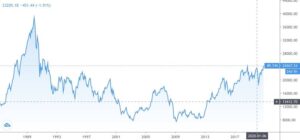

これは1985年以降の日本の3つのCPIの推移です。

こうして消費者物価指数の変動をみると、景気が強い相関関係にあることがわかります。

日本の景気とインフレ率

- バブル景気(1991年前後)とインフレ

- アジア通貨危機・不良債権問題(1997年前後)とデフレ

- リーマンショック(2008年前後)とデフレ

- 大胆な金融政策(2013年)とインフレ

このように消費者物価指数は景況感を反映します。

消費者物価指数の低下は、国内消費の停滞ですからデフレーションと不景気はセットで起こります。

また基本的には、消費者物価指数の上昇と好景気も、セットで起こるのです。

消費者物価指数と株価

それでは次に、インフレ率と日経平均株価を見比べてみましょう。

それは、CPIのグラフとほぼ同時期の日経平均株価の推移です。

これを見ると、株高とインフレ、株安とデフレがほぼ同時期に起こっています。

ここで重要なポイントは、株価は景気の先行指標だということです。

CPIの上昇よりもひと足先に株価が上昇し、CPIの下落よりもひと足先に株価は下落します。

簡単に景気と株価とCPIの循環をまとめてみます。

景気と物価の流れ

- 経済環境の変化

- 株価が変動

- 物価が変動

これらの経済環境の変化にたいして、国内が困窮しないように対策をするのが、政府と日本銀行がおこなう経済政策の役割ということです。

-

-

財政政策とは?【わかりやすく解説】

・ 財政政策って具体的に何をするの? ・財政政策の目的は? ・景気との関係についてわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 YouTube ...

続きを見る

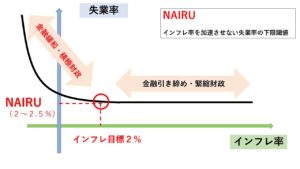

適正なインフレ率は『NAIRU』

結論からいえば、日本銀行がめざす適正なCPIとは雇用が最大化するインフレ率の下限です。

この下限を『NAIRU(ナイル)』と呼びます。

日本ではNAIRUが2%のインフレ率といわれており、2%を超えると雇用の改善はとまりインフレだけが進んでいくと言われています。

つまり日本政府と日本銀行は、NAIRUを目標として金融政策と財政政策を積極的におこなうことが必要なのです。

日本では物価上昇率が2%で完全雇用が達成される

![]()

このNAIRUの考え方は、アベノミクスによる大胆な金融政策でインフレ目標が2%に設定された理由です。

-

-

【大胆な金融政策とは?】わかりやすく解説

目次1 大胆な金融政策とは?1.1 大胆な金融政策の目的2 大胆な金融政策の効果2.1 ①: 株価の上昇2.2 ②:円高の是正2.3 ③: 雇用の改善2.4 ④ :自殺者数の低下3 インフレと景気 ...

続きを見る

-

-

インフレターゲット(物価目標)とは?【わかりやすく解説】

・インフレターゲットって何? ・メリットやデメリットは? ・日本や世界での実例をわかりやすく知りたいです! 本記事の結論 インフレターゲットは雇用拡大政策 日本ではアベノミクスで初導入 ...

続きを見る

一般物価と個別価格

![]()

最後に、『一般物価』と『個別価格』との関係について解説します。

物価(消費者物価指数)

世の中全体の物の価格

個別価格

モノやサービスの1つひとつの価格

結論からいえば、個別価格の変動は一般物価には影響を与えません。

個別価格の増減が世の中全体の物価である一般物価の増減につながるという論調は至る所で聞かれます。

例えば、下記の携帯電話の通信料金の値下げに関するニュース記事をご覧ください。

通信料金下げ、物価下押しも 民間試算

2018年11月2日NTTドコモが携帯電話の通信料金を2019年4~6月に2~4割引き下げると発表したのを受け、物価が下押しされるとの見方が出ている。

民間試算によると通信大手3社がそろって同等規模の値下げに踏み切った場合、消費者物価指数(CPI)は最大で0.85%下押しされる。

政府と日銀が掲げる2%の物価目標達成には逆風になりそうだ。

日経新聞電子版より引用

しかし、この『消費者物価指数の試算』には疑問が残ります。

なぜなら、携帯電話料金の引き下げはあくまで個別価格の引き下げであり、これが原因で一般物価までが低下してしまうことは考えづらいからです。

基本的な経済学では、携帯電話料金のような『個別の価格』が安くなったとしても、浮いたお金がその他のモノやサービスの価格を押し上げるため物価全体は変動しないと考えられます。

メモ

物価に影響を与えるのは金融政策などのマクロ経済政策

まとめ

それでは本記事の要点をまとめます。

消費者物価指数(CPI)は集計範囲によって3つに分かれる。

3つのCPI

- CPI(総合指数)

- コアCPI

- コアコアCPI

算出方法は、家計調査でおこなった家計消費品目とその割合をもとに加重平均から算出。

消費者物価指数の変動をインフレ率とよび、景気の変動を反映する。

インフレ率はおもに日本銀行がおこなう金融政策と、日本政府による財政政策によってコントロールされる。

携帯電話通信量などの値下げがデフレの原因になることはない。