・ハイパーインフレはなぜ起こるの?

・何が起きるの?

・対策や解決策をわかりやすく知りたいです!

本記事はこんな疑問を解消します。

本記事の結論

- ハイパーインフレの原因はモノ不足とカネ余り

- 対策は経済政策と供給力の向上

- 日本で起こる可能性は低い

YouTube解説版はこちら 🔻

目次

そもそもハイパーインフレとは?

ハイパーインフレとは、行きすぎたインフレによって物価が高騰してお金の価値が急速に低下する経済現象です。

ハイパーインフレ下では、物価が高騰することで国内への物資の流れがとどこおり国民は欲しい物が手に入らずに困窮してしまいます。

ハイパーインフレの定義

ハイパーインフレの定義は主に2つあります。

経済学者フィリップケーガンの定義

毎月50%超の物価上昇

国際会計基準

3年間で100%以上の物価上昇

この2つはハイパーインフレの定義として用いられることが多いですが、どちらも大きな物価上昇率ですね。

ハイパーインフレの原因は?

結論からいえばハイパーインフレの原因は2つしかありません。

ハイパーインフレの原因

- 供給力の不足(モノ不足)

- 通貨の過剰供給(カネ余り)

なぜなら、物価が決まるときには1つの原則があります。

物価決定における前提

物価はモノと金の量のバランスで決まる

世の中が『お金の量<モノの量』の場合にはデフレになり、『お金の量>モノの量』の場合にはインフレになります。

それではそれぞれ解説しますね。

①:供給力の不足

ひとつめは何らかの原因で国内の生産力が大きく低下した場合です。

物価は、物とお金の量のバランスで決まるため、生産力が大きく毀損された場合にハイパーインフレが発生します。

生産力の低下が起こる理由としては、戦争や災害が主な原因として挙げられます。

②:通貨の過剰供給

2つめの原因は、中央銀行がおこなう金融政策による通貨が過剰に供給されてしまうことです。

▶︎金融政策とは?わかりやすく解説

生産力を大きく超える量まで通貨を発行すると、通貨の価値が毀損してハイパーインフレが発生します。

通貨価値の毀損が起こる主な原因は、国の財政状況の改善(借金返済)のために通貨を発行し過ぎることにあります。

これによって、通貨価値が暴落してハイパーインフレが発生します。

もちろん、これらの2つが原因となる場合も多くあります。

次は世界で実際に起こったハイパーインフレの事例を紹介していきます。

世界のハイパーインフレ

世界の歴史上、ハイパーインフレは至る所で発生してきました。

ここでは、その中のでも有名な事例を3つ紹介します。

ハイパーインフレの事例

- ①:第一次世界大戦後のドイツ

- ②:ハンガリー

- ③:ジンバブエ

ひとつづつ解説します。

①:第一次大戦後のドイツ

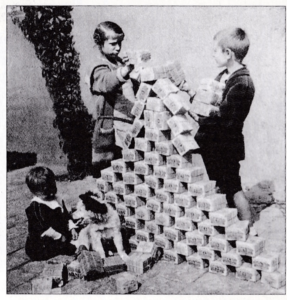

画像:価値がなくなった紙幣をおもちゃにして遊ぶ子供

歴史上のハイパーインフレで1番有名な事例はこの第1次大戦後のドイツかもしれません。

戦争に負けたドイツをハイパーインフレに導いた発端は、ベルサイユ条約で決定した戦勝国への賠償金でした。

この時の賠償額は1320億マルクで、ドイツ税収の10年分に相当するといわれています。

この賠償金を支払うためにドイツの中央銀行は大量にお金を発行しました。

戦争によって、国内の生産能力が低下して物資が不足していたドイツで、賠償金を支払う為に中央銀行が貨幣を大量に発行したのです。

さらに、当時の世界各国では金本位制をとっていました。

賠償金も金(きん)で返す必要がありましたが、貨幣を発行する為には金(きん)の存在が価値の裏付けとして必要です。

ところが、金(きん)の量には限界がある為に、価値の裏付けが取れない通貨への信用は地に付すことになります。

これが、ドイツのハイパーインフレに拍車をかけ、最終的にドイツの物価は384億倍に高騰したと言われています。

ドイツ・ハイパーインフレの原因

賠償金支払いの為の通貨発行と戦争による供給力の低下

②:ハンガリー

ハイパーインフレによって暴落した通貨「ペンゲー」

第2次大戦後のハンガリーで怒ったハイパーインフレはギネス認定されていて、史上最高のインフレ率を記録しました。

第2次世界大戦の終結後、ドイツに大きく依存し過ぎたハンガリー経済は、ドイツの敗北とともに壊滅的な状況になります。

ソ連の侵攻を受けて供給力が破滅状態となったハンガリーは臨時政府へと移行した1946年から急速なインフレに見舞われることとなります。

経済の悪化によって急落したハンガリー通貨(ペンゲー)への対策としてハンガリー政府は国民生活の保証のために通貨を大量に発行しました。

この結果、ハンガリーのインフレ率は半年で1垓(がい)倍以上にも及んだと言われています。

ハンガリーハイパーインフレの原因

物資の不足と敗戦による通貨価値の下落と通貨の大量発行

③:ジンバブエ共和国

まだ記憶に新しい出来事では、ジンバブエのハイパーインフレがあります。

こちらは、政府の経済政策音痴が招いた典型的なハイパーインフレと言えます。

ジンバブエのハイパーインフレは2007年頃にピークに達し、前年比にして7634%までに及びました。

原因は以下のようにまとめられます。

ジンバブエのハイパーインフレまでの流れ

- 政府による農地の強制収用で農産物の生産力が低下

- 政府による株式の強制譲渡で外資系企業が撤退▶︎生産力が低下

- 政府による価格統制が企業倒産を招き生産力が激減

- 公務員の給与を引き上げるため通貨を大量発行

このようにジンバブエでおこったハイパーインフレは大部分がジンバブエ政府の政策によって実行されたもので、経済音痴にも程があるといった内容です。

ムカベ政権は、黒人優遇策によって白人から農地や株式を没収し、黒人への移行を図りました。

そのため、多くの白人が国外へ撤退した結果、生産能力が著しく低下したのです。

ジンバブエのムカベ政権は、農地を黒人へ渡したものの、白人が持つ農業のノウハウを手放す結果となりました。

これによって、農産物の生産が低下し、価格が急上昇したのです。

そして、ジンバブエのハイパーインフレを決定的にした出来事が、2007年に行われた価格統制でした。

ジンバブエ政府は、国内のハイパーインフレを抑える為に、「ほぼ全ての製品・サービスの価格を強制的に半額にする」という法律を作ります。

しかし、これは経済の基本を完全に無視した失策でしかありません。

無理に商品を半額で売らせてしまえば、企業や小売店において利益が出るはずがありません。

当然多くの企業は赤字になり、そのまま倒産してしまいます。

企業が次々と倒産した結果、ジンバブエの生産能力はさらに低下し、ハイパーインフレが止まらなくなったのです。

ジンバブエのハイパーインフレの原因

ジンバブエ政府が実施した黒人優遇策によって国内の生産力が急落し、通貨発行によって通貨価値が毀損した

ハイパーインフレの解決法

ハイパーインフレが起こった場合の解決法は2つしかありません。

ハイパーインフレの解決法

- 通貨発行を抑制する

- 供給力をあげる(モノ不足の原因を排除する)

それぞれ簡単に解説します。

通貨発行を抑制する

まずは、中央銀行がおこなう金融政策によって通貨の発行を抑制します。

▶︎金融政策とは?わかりやすく解説

場合によっては、税率の調整など財政政策も併用して通貨の流通を抑制することが必要です。

金融政策によって通貨発行額を供給力に合わせて抑制していくことで、インフレ率を抑えていかのです。

供給力を上げる

ハイパーインフレへの解決策として1番大切なことは、供給力を上げてモノ不足の原因となっている事象をとりのぞくことです。

国外からの輸入が途絶えて物資が不足しているのであれば、政府は不足品目の生産に対して大規模な投資をおこない供給力を増やす必要があります。

また、輸入が途絶えてしまった原因を取り除くために最善を尽くし、ハイパーインフレによって困窮する国民に対しては給付金などの対応をおこなうことも必要です。

日本でハイパーインフレの可能性

結論からいえば、日本ハイパーインフレが起こる可能性はかなり低いといっていいでしょう。

日本ではハイパーインフレが起こると言われている説は大きく2つに分かれてきますが、これらをひとつづつ検証します。

国家財政の破綻によって通貨の信認が失われる

結論からいえば、今のところ日本の国家財政は健全であり破綻のリスクはありません。

国家破綻によるハイパーインフレの通説はこうです。

通説

日本は借金大国であり、このまま政府の借金が膨れ上がれば、財政は破綻をして日本円の信用は失われる。

そうなれば、国債価格が暴落し、ハイパーインフレーションに見舞われる

まず日本の借金といわれるいわゆる日本国債は、その持ち主の9割以上が日本国内にいますので、なにも外国から借りているわけではありません。

また日本政府は負債もありますが、他方で多くの資産も持っています。

詳しくは下記の記事で説明していますのでご参照ください。

大胆な金融政策によってハイパーインフレが起こる

こちらもアベノミクス初期によく聞かれた批判です。

大胆な金融政策とは、通貨の供給量を従来に比べて大幅に増やす政策です。

確かに、長引くデフレ経済から脱却する為にインフレ転換させる為に行われたもので、ハイパーインフレの可能性がゼロとは言えません。

しかし、アベノミクスによる大胆な金融政策では、同時にインフレターゲットと呼ばれる物価目標を設定しました。

いわゆるリフレ政策です。

この手法は、金融緩和を行い通貨供給量を拡大して、世の中のインフレ期待を高めます。

実際にインフレに転換して、マイルドなインフレ状態に持っていく事によって経済を好循環させるのですが、物価目標に達した時点で金融緩和路線を転換させます。

このように、過度なインフレを防ぎながら金融政策を行なっていくアベノミクスの金融緩和政策においては、ハイパーインフレの可能性はゼロに近いと言えます。

ましてや、長引くデフレが日本経済停滞の原因であり、デフレから脱却しなければハイパーインフレも何もあったものではありません。

台湾有事の可能性

唯一、日本でハイパーインフレが起こる可能性があるとすれば、台湾有事が発生した時の供給力低下や輸入品の減少によるケースです。

中国共産党は虎視眈々と台湾を併合する機会を狙っていますが、これが現実に起これば台湾周辺は海上封鎖にあう可能性があります。

台湾は日本のシーレーンの確保に重要な場所に位置していますから、台湾有事が日本国内の供給力に影響を及ぼすことは不可避となるのです。

画像:日本のエネルギー資源確保のシーレーン

台湾有事に関して詳しくは下記の記事にまとめてあります。