・設立の目的は何?

・NATOについてわかりやすく知りたいです!

本記事の結論

- NATOは西側諸国の軍事同盟

- 民主主義を基盤とした同盟

- 目的は安全保障の向上

NATO(ナトー)とは?

画像:NATOの旗

NATO(North Atlantic Treaty Organization)とは1949年に西側諸国を中心に結成された共同防衛同盟のことで、日本語では北大西洋条約機構とよばれます。

西側諸国

東西冷戦時代にアメリカ合衆国と同盟を結び、ソビエト連邦を中心とする東側諸国と対立した国の連合体のことで『資本主義陣営』や『自由主義陣営』とよばれることもある。

NATOは自由・民主主義・個人の自由・法の支配などの理念をもとに結束した国々の同盟です。

つまりNATOは、北大西洋地域における平和と安定を守るための価値観を共にした共同防衛構想ということです。

-

-

EU(欧州連合)の問題点【わかりやすく解説】

・EUの目的って何ですか? ・メリットや問題点を知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 ・EU誕生の目的はヨーロッパの結 ...

続きを見る

NATOの目的

結論からいえばNATOは、ソビエト連邦を中心とした東側諸国(共産主義陣営)に対抗するために結成されました。

1991年にソ連が崩壊するまでは、世界は『ソ連を中心とした共産主義を基とした東側諸国』と『アメリカを中心とした民主主義を基とした西側諸国』の対立が続いていました。

ソ連を中心とした共産主義勢力に対抗するためにヨーロッパの民主主義国家が結束した同盟がNATOなのです。

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/rekishisougou

共産主義勢力はNATOに対抗するために、1955年にはソ連を中心としてワルシャワ条約機構を設立します。

ワルシャワ条約機構

ワルシャワ条約に基づき、ソビエト社会主義共和国連邦を盟主とした東ヨーロッパ諸国が結成した軍事同盟。ポーランドのワルシャワで設立されたため、「ワルシャワ」の名を冠しているが、本部はモスクワにあった。

1991年にソビエト連邦が崩壊して東西冷戦は終わったかのように見えましたが、2022年に勃発したロシアによるウクライナへの軍事侵攻によってNATOの重要性が見直されることとなりました。

NATOの歴史と加盟国の推移

NATOは1949年に結成され、当初は下記の12カ国が参加しました。

結成時の参加国

アメリカ・アイスランド・イタリア・イギリス・オランダ・カナダ・デンマーク・ノルウェー・フランス・ベルギー・ポルトガル・ルクセンブルク

6年後の1955年にはソ連を中心としてワルシャワ条約機構が結成されて、東西の冷戦は激化の一途をたどります。

危機感を感じたヨーロッパの民主主義国は相次いでNATOへの加盟を表明し、2023年にはNATOの31カ国にまで拡大しました。

NATO加盟国

- アイスランド

- アメリカ

- イギリス

- イタリア

- オランダ

- カナダ

- デンマーク

- ノルウェー

- フランス

- ベルギー

- ポルトガル

- ルクセンブルク

- ギリシャ

- トルコ

- ドイツ(当時西ドイツ)

- スペイン

- チェコ

- ハンガリー

- ポーランド

- エストニア

- スロバキア

- スロベニア

- ブルガリア

- ラトビア

- リトアニア

- ルーマニア

- アルバニア

- クロアチア

- モンテネグロ

- 北マケドニア

その後ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、2022年の7月には危機感を感じたスウェーデンとフィンランドの北欧2カ国のNATOに加盟申請しました。

2023年4月にはフィンランドの加盟が正式に決まり、NATO加盟国は31ヶ国となりました。

またトルコが反対を表明していたスウェーデンの加盟に対して2023年7月には一転して賛意を表明したことで、早ければ10月に正式に加盟が決定します。

これが決まればNATOは32ヶ国が加盟した大防衛同盟となるのです。

NATOのルール

NATOの共同防衛同盟に関するルールは大きく2つに分かれます。

NATOのルール

- 加盟国が武力攻撃を受けた場合は全加盟国で反撃

- NATOに加入するには加盟国の全会一致が必要

それぞれ解説しますね。

①:加盟国が武力攻撃を受けた場合は全加盟国で反撃

北大西洋条約第5条

欧州又は北米における一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなす。

締約国は,武力攻撃が行われたときは,国連憲章の認め る個別的又は集団的自衛権を行使して,北大西洋地域の安全を回復し及び維持するために必要と認める行動(兵力の使用を含む)を個別的に及び共同して直ちにとることにより,攻撃を受けた締約国を援助する。

北大西洋条約の締結国は北大西洋条約の第5条に記された共同防衛の義務を負います。

簡単にいえば第5条はNATOの国への攻撃は全NATOの締結国への攻撃とみなすということで北大西洋条約の中で最も重要な条文です。

このような集団的自衛権を持つことで、軍事力の小さな国でも高水準な安全保障体制を構築することができるのです。

②:NATOに加入するには加盟国の全会一致が必要

NATOに新しく加盟をするにはNATO締結国のすべての国からの了承を得る必要があります。

当然ですが一国への武力攻撃に対してすべての締結国が攻撃された国を助けるには、信頼のおける仲間でなければ行動ができません。

近年ではフィンランドとスウェーデンのNATOの加盟にトルコが反対して実現が出来なかった事例もあります。(その後フィンランドとスウェーデンは2022年10月にNATOへの加盟を発表しました。)

▶︎参考記事

ロシアに軍事侵攻されたウクライナは『NATOが求める民主主義の基準に満たない』という締結国の意見が加盟を阻害していました。

NATO軍事介入の例

それでは実際にNATOが介入した紛争などを解説します。

NATOの歴史

- ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争

- コソボ紛争

- マケドニア紛争

- アフガニスタン紛争

- リビア内戦

それぞれ簡単に解説しますね。

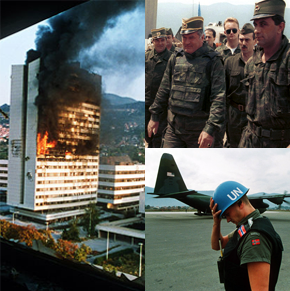

①:ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争(1992〜1995)

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争は、ユーゴスラビアから独立したボスニア・ヘルツェゴビナで1992年から1995年まで続いた内戦です。

この紛争ではNATO軍はセルビア陸軍に対する空爆を中心に軍事介入を実施しました。

NATO軍は15カ国から400機の軍用機と5,000人の兵士が動員されたのです。

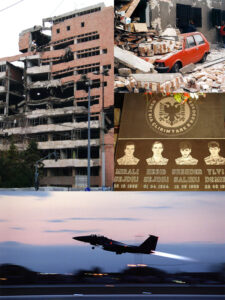

②:コソボ紛争(1998〜1999)

コソボ紛争はヨーロッパ南東部、バルカン半島に位置するコソボで発生したユーゴスラビア軍とコソボ解放軍による対立のことです。

NATOはコソボ解放軍とともにユーゴスラビア軍やセルビア人への空爆を開始しています。

この一連の空爆計画は『アライドフォース作戦』と呼ばれて大規模な空爆は『コソボ空爆』と言われています。

③:マケドニア紛争(2001)

マケドニアにも大量に流れ込んだコソボ難民の1部の武装勢力がマケドニア軍と対立を始めました。

マケドニア紛争ではNATOが『欠かせない収穫作戦』としてコソボ武装勢力の武装の解除に動きました。

2001年8月にはアルバニア系住民(コソボ難民)の権利拡大を認める和平合意文書(オフリド合意)に調印して停戦、NATO軍が駐留を開始することになりました。

④:アフガニスタン紛争(2001〜2021)

アフガニスタン紛争は2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロへの報復として始まったアメリカ(多国籍軍)とアフガニスタン(タリバン・アルカイダ)との間の戦争のことです。

同盟国アメリカへの武力攻撃発生を受けてNATOは、10月2日に集団的自衛権を発動して戦争への参加を決定します。

多大な戦略を投下した多国籍軍でしたが、明確な戦果をあげることができませんでした。

⑤:リビア内戦(2011)

リビア内戦は2011年に発生した大規模な反政府武力闘争のことです。

NATOは反体制側として参戦して空爆を開始したしました。

NATOの軍事的支援によって攻勢を強めたリビアの反体制勢力によって、最高権力者として40年以上政権の座にあったカダフィ大佐が率いる大リビア・アラブ社会主義人民国は崩壊したのでした。

NATOと日本

日本は日本国憲法によって武力の行使を大幅に制限されているためNATOへの加盟はできません。

しかし日本はNATOの『グローバルパートナー国』として、安全保障上の協力関係を築いています。

下記は日本とNATOのグローバルパートナー国としての協力計画からそのパートナーシップの原則を抜粋したものです。

日本及び北大西洋条約機構(NATO)は,自由,民主主義,人権及び法の支配という共通の価値並びに戦略的利益を共有する,信頼できる必然のパートナーである。

我々は、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し、及び強化するために緊密に協力する。

我々は各々これらの共有された価値及び戦略的利益並びに国民の自由及び安全を擁護する決意を有している。

我々はまた,多数国間協力を通じた紛争の抑止及び危機の予防を重視する。

『自由』や『民主主義』といった西側諸国の価値観を共有する日本とNATOは安倍晋三元首相の価値観外交のもとで強化されました。

具体的には日本とNATOは下記の分野で協力関係を結んでいます。

協力分野

- サイバー防衛

- 海洋安全保障

- 人道支援・災害救援

- 軍縮・軍備管理

- 大量破壊兵器の不拡散

- 防衛科学技術

- 女性,平和及び安全保障

- パブリック・ディプロマシー活動

- 日本及びNATOの共通関心分野における防衛及び安全保障

近年アジアでは中国による台湾侵攻が危惧されていて、自由と民主主義という価値観を共有する日台とNATOとの連携はさらに重要性をましています。

2022年にロシアの侵略を許してしまったウクライナとNATO加盟国の安全保障のレベルの違いはロシアウクライナ戦争によって明らかとなりました。

日本もまた安全保障のレベルを高めるために、自由で開かれたインド太平洋諸国との連携や日米同盟を強化して共同防衛の概念を構築することが喫緊の課題なのです。

-

-

自由で開かれたインド太平洋(FOIP)とは?【わかりやすく解説】

・自由で開かれたインド太平洋(FOIP)って何のこと? ・目的はなに? ・メリットやデメリットをわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 ...

続きを見る

NATO東京事務所の設立

2023年5月に下記のニュースが飛び込んできました。

NATO事務総長 連絡事務所を東京に開設へ 日本政府と協議

NATO=北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は、NATOの連絡事務所を東京に開設することを日本政府と協議していると明らかにしました。この中でストルテンベルグ事務総長は「日本はNATOにとって非常に緊密で重要なパートナーだ」と述べました。

そのうえで、ロシアや中国への対応を念頭に、NATOとインド太平洋地域の国々との連携を強化する必要があると強調し、NATOの連絡事務所を東京に開設することについて日本政府と協議していると明らかにしました。

この記事からは、いかにNATOとアメリカが中国への警戒感を持っているか、そしていかに日本を安全保障上の重要なパートナーと認識しているかがわかります。

しかし2023年7月12日にリトアニアで開催されたNATO会談で東京事務所の設立は合意にはいたりませんでした。

これは中国への配慮をするフランスのマクロン大統領が反対したためです。

とはいえストルテンベルグ事務総長は、東京連絡事務所はなお検討事項になっていることを表明しています。

今後の推移に注目して本記事でも更新していきます。

まとめ

本記事のまとめ

- NATOはヨーロッパ諸国の共同防衛構想

- 自由や民主主義、法の支配などの価値観を共有する国々で構成される

- NATO加盟国への攻撃は全NATOへの攻撃とみなして反撃する

- 新しく加盟する場合には加盟国全ての賛成が必要

- 日本はNATOのグローバルパートナー国