・預金金利にも適応される?

・景気との関係についてわかりやすく知りたいです!

本記事はこんな疑問を解消します。

本記事の結論

- マイナス金利は日銀当座預金残高の1部に適応

- 預金金利には関係しない

- 金融政策を補完する目的で実施

そもそもマイナス金利とは?

マイナス金利はその名の通りである資産にマイナスの金利を適応することをいいます。

とはいえ2016年に導入されたマイナス金利は私たち国民の預金に課せられるものではありません。

それは日銀当座預金残高の1部分です。

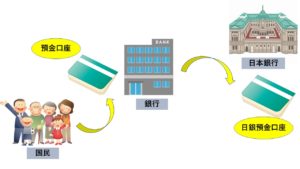

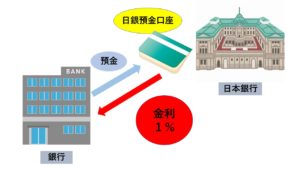

日銀当座預金残高

金融機関が日本銀行に開設している当座預金の残高のことで、金融機関同士や日銀、国との決済手段などに利用される。

日本銀行はこの1部分にマイナスの金利をかけることで金融政策を実施しました。

マイナス金利導入の目的

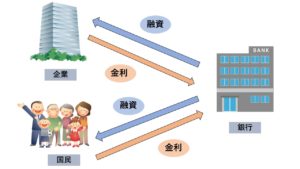

結論からいえばマイナス金利の目的は民間銀行に世の中への融資を促すことです。

日銀当座預金の1部にマイナスの金利がかかると、民間銀行は日銀当座預金にお金を置いておくだけで金利を払う必要がでてきます。

マイナス金利導入の目的

日銀当座預金残高を貸し出しに回してくださいね

[st-kaiwa]マイナス金利政策は、そんな日本銀行からのメッセージとも言えます。[/st-kaiwa1]

銀行の3つの仕事

それではマイナス金利の効果を理解するために民間銀行の利益の上げ方を解説します。

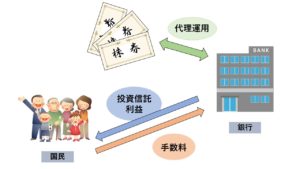

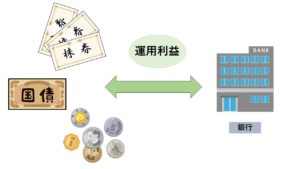

民間銀行が収益をあげる方法は大きく分けて3つあります。

①:貸し出しの金利による収益

②:金融商品やサービスの提供による手数料収入

③:株式や債券の運用による収益

この中でも重要なことは3つめの債券の運用による収益です。

マイナス金利が導入される前は、日銀当座預金残高には0.1%の金利が付与されていました。

つまり民間銀行は、日銀当座預金にお金を置いておくだけで0.1%の収益が挙げられていたのです。

これは私たちが銀行に預金しても金利が0.001%前後と比べてもかなり優遇されている状態ですね。

こんな状態では民間銀行にとっては不良債権化のリスクを取って貸し出しに回すよりも日銀当座預金にお金を置いておくことが合理的な判断といえます。

これでは世の中にお金が出回ることがなくなり景気の回復は見込めません。

そのような理由から、日本銀行は2013年に開始されたアベノミクスの金融政策の効果を最大化するためにマイナス金利政策に踏み切ったのです。

マイナス金利の適用範囲

いいえ、マイナス金利政策とはいうものすべての日銀当座預金残高にかけてしまうと銀行の収益が急激に悪化する恐れがあります。

そうなれば、反対に貸し出しが鈍ってしまう可能性があります。

そこで日銀は、これから日銀当座預金に積み上げていく資金の1部にマイナス金利をかける事にしたのです。

大きくまとめると図のようになり、政策金利残高と呼ばれる日銀当座預金の一部にマイナス金利がかかってきています。

民間銀行が日銀当座預金への義務として課せられている基礎残高には、収益の減少に配慮して引き続き+0.1%の金利が継続されることになりました。

これでも、マイナス金利政策には銀行業界からかなりの批判が飛んでくることとなりました。

マイナス金利政策の効果

前述したとおり近年において日本でマイナス金利政策が導入されたのは経済政策アベノミクスの最中である2016年の1月です。

アベノミクスのマイナス金利政策の効果はあったのかを検証するため、目的である民間銀行による貸出が増えたのかどうかを確認しましょう。

出所:日本銀行

これを見ると確かに2016年以降、銀行の貸出は伸びているのですが、そもそもマイナス金利政策以前の2012年あたりからは右肩上がりに伸びています。

これはアベノミクスによる金融政策で、日銀当座預金にマネタリーベースが積み上げられてきた影響が大きいでしょう。

ですから、2016年のマイナス金利政策による効果がどれだけあったのかは判断しづらいところではありますが、前述した−0.1%の金利がかかる日銀当座預金は全体のわずか6.5%にしか過ぎません。

将来的にはマイナス金利適用範囲の拡大もあるかもしれませんが、それは新型コロナウイルス感染拡大の後になるでしょう。

まとめ

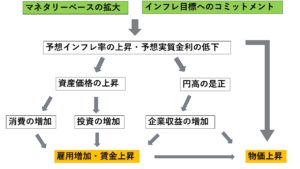

最後に、景気の全体像とマイナス金利政策の関係をつなげて理解できるようにまとめてみましょう。

そもそも景気を良くする為には、人々が消費や投資を増やせるマインドにならなければいけません。

いくら日銀がお金を大量に発行して日銀当座預金に資金を拡大したとしても、それだけでは効果が出るまでに長い時間がかかってしまいます。

そこで日銀はお金の発行『マネタリーベースの拡大』とともに、景気回復へのコミットメントを行う必要があります。(アベノミクスではインフレ目標が2%に設定されました。)

しかし、2015年に消費税が8%に引き上げられたことで波及経路の『消費の増加』が抑制されてしまいます。

ここで日本銀行は、この消費と投資の抑制を挽回するために民間銀行が貸出を増やせるような追加金融政策を実施したという事です。

マイナス金利の効果については前述した通りですが、2019年の消費税率10%への引き上げと、新型コロナウイルス感染拡大によって日本経済はふただび窮地に立たされる事となります。

あまりにも甚大だったこの日本経済へのダメージを払拭されるような金融政策と財政政策が今の日本に望まれています。