・マネタリーベースについてわかりやすく教えてほしい

・株価や投資活動との関係が知りたい!

本記事はこんな疑問を解消します。

目次

マネタリーベースとは?

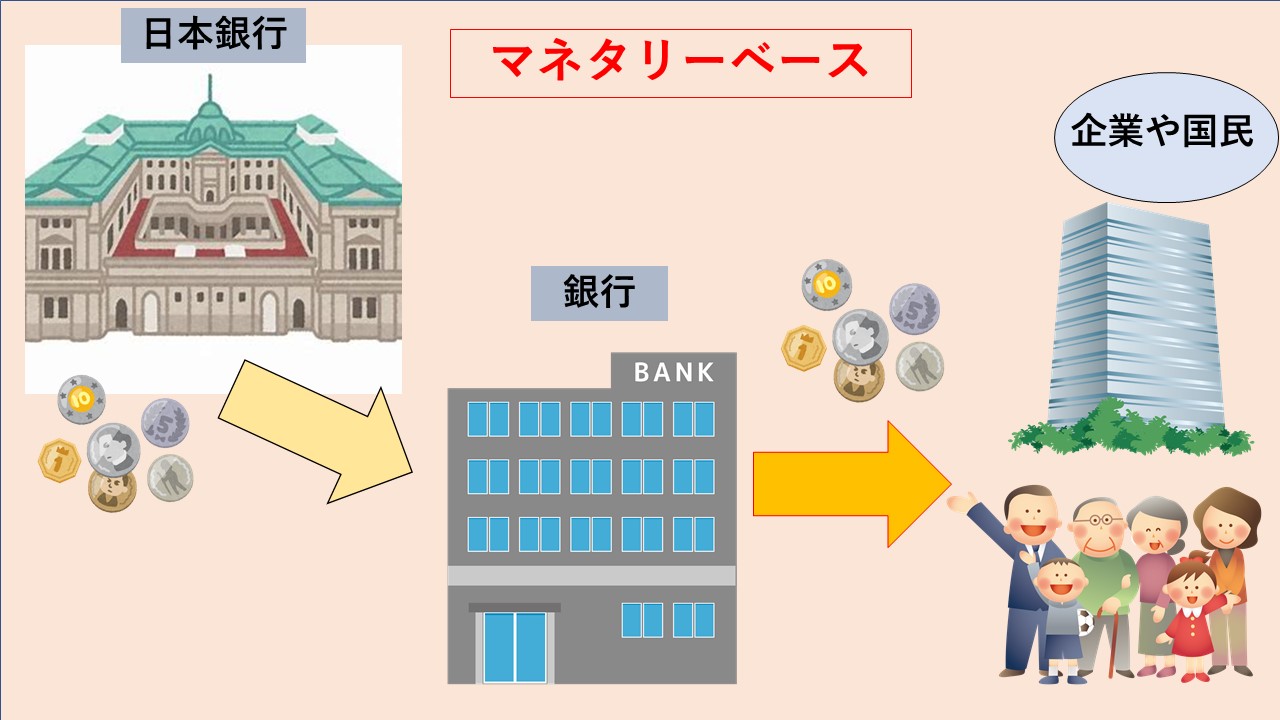

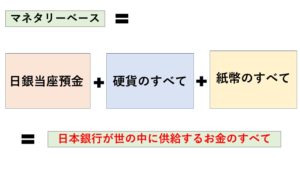

マネタリーベースとは、「日本銀行が供給する通貨」のことです。

具体的には、市中に出回っているお金である流通現金(「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」)と「日銀当座預金」の合計値です。

引用元:日本銀行ホームページ

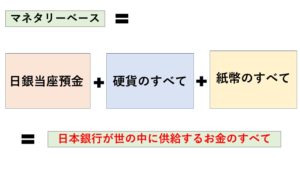

結論からいえば、マネタリーベースは世の中に存在するお金の合計のことで、具体的にはこの3つです。

マネタリーベース内訳

- 日銀当座預金残高

- 貨幣流通高

- 日本銀行券発行高

日銀当座預金

(金融機関が日銀にもつ当座預金の残高)

貨幣流通高

(市中に出回っている硬貨の合計)

日本銀行券発行高

(市中に出回っている紙幣の合計)

これは、2020年11月現在のマネタリーベースのそれぞれの残高です。

引用元◀︎※こちらでは常にマネタリーベース量の内訳が更新されています。

日銀当座預 484兆円

紙幣 113兆円

硬貨 5兆円

このように、マネタリーベースの大部分は日銀当座預金が占めています。

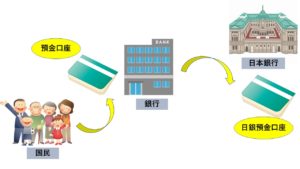

日銀当座預金とは?

それでは、マネタリーベースの大半をしめる日銀当座預金残高とは何でしょうか?

日銀当座預金を簡単にいえば銀行にとっての預金口座です。

私たちが民間の銀行に預金口座をもつように、民間の銀行も日本銀行に預金口座を持っているのです。

日銀当座預金の役割は以下の3つです。

・決済手段

・現金通貨の支払準備

・金融機関の準備預金

参照元:日本銀行ホームページ

つまり『日銀当座預金(銀行が持つお金)』と『日銀が発行したすべてのお金(紙幣+貨幣)』を合計すると、世の中に存在するすべてのお金といえるのです。

2016年1月から開始されたマイナス金利政策は、この日銀当座預金の一部にマイナスの金利をかけるという政策です

マネタリーベースと金融政策

中央銀行は、マネタリーベースの量をコントロールすることで景気を調整し、これを金融政策といいます。

マネタリーベースは、金融政策によって調整されることで景気に大きな影響を及ぼします。

例えば以下のような構図です。

・景気を良くしたい時

➡︎マネタリーベースの拡大

・景気を冷ましたい時

➡︎マネタリーベースの縮小

景気を刺激するマネタリーベースの拡大を

『金融緩和』

景気を冷ますマネタリーベースの縮小を

『金融引き締め』

といいます。

補足

90年代までの金融政策は、公定歩合(政策金利)の調節によって実施されていましたが、次第に金利操作では日本の景気回復への効果が限定的となりました。▶︎▶︎政策金利とは?わかりやすく解説

そんな中、2013年に発足した第2次安倍政権は、アベノミクスでマネタリーベースの量を拡大して、景気回復をしようと試みたのです。

公開市場操作(オペレーション)

マネタリーベースを操作する具体的な手法として『公開市場操作(オペレーション)』と呼ばれる手法が使用されます。

中央銀行がマネタリーベースを拡大する時には『買いオペレーション』によって市場の金融資産を購入し、縮小する時には『売りオペレーション』によって金融資産を売却します。

2012年から始まった経済政策『アベノミクス』では、日銀が資産市場から債権や株式などを大量に購入することで、日銀が発行した通貨を市場に供給していったのです。

この『買いオペレーション』は、おもに日銀が民間銀行から日本国債を購入して、日銀当座預金に資金を供給していくことで実施されます。

①:日銀が民間銀行から国債を購入

②:日銀は対価として民間銀行に円を支払う

つまり、民間の日銀当座預金の金額が増えたり、株式が購入されることでマネタリーベース(世の中のお金の量が増える)ということです。

それでは次に、なぜマネタリーベースの拡大が景気を刺激するのかについて解説します。

マネタリーベースと物価

結論からいえば、マネタリーベースの拡大は物価を上昇させることで景気を拡大させます。

物価が上昇してマイルドなインフレを起こすことで、国内の雇用と消費を回復させるのです。

では、マネタリーベースの変化が物価に与える理由を解説します。

下記は、資本主義経済における原則です。

資本主義経済の原則

世の中の物価はモノとお金の量のバランスで決まる

例えば今、世の中に物の量が溢れており、お金の量が少ないとします。

すると、モノに対してお金に希少性が生まれ、『モノの価値<お金の価値』という状態になります。

これが、日本が長く苦しんだデフレーションです。

物価についてさらに詳しくはこちら⬇︎

デフレーションでは世の中の消費が低下することでさらに物価は下落し、経済が停滞してしまいます。

デフレーションから脱却するには、世の中のお金の量を増やしてお金の価値を下げる必要があるのです。

つまり金融緩和によって、インフレーションを起こすということです。

⬇︎

モノの価値>お金の価値

インフレーションは、消費が活発化して経済に活気を与えます。

もちろん供給力の低下や、過度な通貨発行によって起こるハイパーインフレーションは警戒する必要があります。

しかし、マイルドやインフレーションは経済に好循環を与えるのです。

ここで再確認です。

マネタリーベース=世の中の通貨の合計

つまり中央銀行は、国内の生産量に合わせてマネタリーベースを適切に拡大し、経済を好循環させる役割をもつのです。

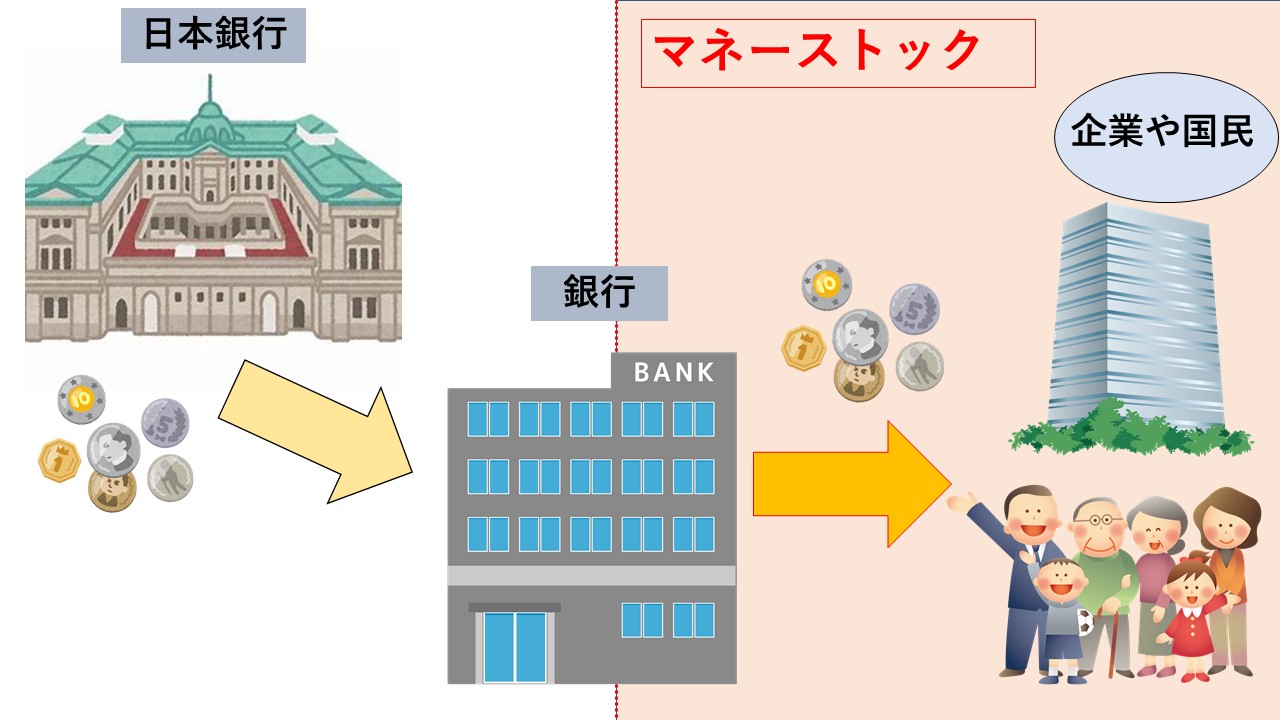

マネタリーベースとマネーストックの違い

ここで、マネタリーベースとマネーストックの違いについて説明します。

マネタリーベースと似た概念に、マネーストック(マネーサプライ)とよばれるものがありますが、2つの違いを単純化すれば、下記の違いがあります。

・マネタリーベース

➡︎ 『日銀』が供給する通貨の合計

・マネーストック

➡︎ 『民間銀行』が供給する通貨の合計

マネタリーベースが世の中に存在する通貨の合計に対して、マネーストックは世の中に流通する通貨の合計と言えます。

マネーストックは、世の中に存在する通貨から日銀当座預金内のお金をのぞいて算出されます。

つまりマネーストックは、日銀が発行した通貨が実際にどのくらい市中に流れているかを示す指標と言えます。

具体的にはマネタリーベースから、中央政府と金融機関がもつ通貨を引いた額と言えます。

マネーストック=

マネタリーベース − 政府と金融機関がもつお金

=市中にでまわっている通貨残高

※マネーストックをさらに詳しくはリンク記事を参照ください。

このように、実際に物価を上昇させて経済を好循環にもっていくにはマネーストックの拡大も極めて重要です。

マネタリーベースの波及経路

マネタリーベースを拡大すると物価が上がる仕組みをなんとなく理解できたかと思います。

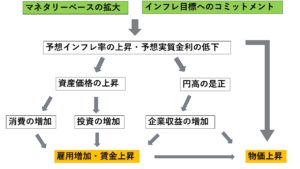

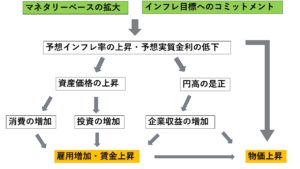

ここで、そのマネタリーベースがどのようにして景気に作用するか、その具体的な波及経路を確認してみましょう。

画像:岩田規久男元日本銀行副総裁講演資料を基に筆者作成

この大まかな流れを解説します。

①:インフレ率の上昇

中央銀行がマネタリーベースの拡大にコミットメントすることで、市場にはインフレ期待が形成されます。

予想インフレ率は上昇し、資産価格が上昇します。

参考記事▶︎予想インフレ率(BEI)とは?

一方で、いくら日本銀行がマネタリーベースを拡大しても、インフレ目標達成へのコミットが市場から信頼されていなければ効果は薄まってしまいます。

②:円高是正

マネタリーベースの拡大は日本円の外貨に対する希少性の低下をもたらし、為替市場では日本円は売られてやすくなります。

結果として為替レートは円安方向に向かいます。

関連記事▶︎為替レートとは?わかりやすく解説

③:雇用の増加

為替レートが円安に傾くと、輸出企業の株価は上がり、利益も増加します。

株式や不動産などの資産価格が上昇することで、企業の設備投資や人材投資が活発化します。

結果として、求人が増加して雇用が改善するのです。

雇用が改善して人手不足になれば、賃金も上昇していくこととなります。

④:物価の上昇

雇用の増加とともに起こり始めるのは物価の上昇です。

資産価格の上昇や設備投資の増加は、国内のお金は貯蓄から投資や消費に向かわせます。この結果として物価が上昇します。

中央銀行による目標へのコミットメント

金融緩和政策においてマネタリーベースの拡大と同等に大切なことは、中央銀行による目標達成へのコミットメントです。

市場は「今がどうであるか?」よりも「未来がどうなるか?」という予測に基づいて投資活動を行います。

中央銀行は、金融緩和によってインフレ目標を達成させる姿勢を市場に示すことで、金融政策の効果を最大限にひきだす必要があります。

大切なことは、物価が上昇するまでマネタリーベースを拡大への中央銀行のコミットメントによって投資家やマーケットに『期待』させることなのです。

わかりやすい例をあげれば2012年末。

第2次安倍政権と黒田日銀がアベノミクスによってデフレ脱却と2%のインフレ目標の達成にコミットメントしたことで、日経平均株価は急上昇し、為替が大きく円安に転換しました。

実際にマネタリーベースの拡大を実施したのは翌年2013年の4月ですから、2012年末に政府日銀からアナウンスされた強力なコミットメントは市場のマインドに強く働きかけたことになります。

この政府と中央銀行による強力なコミットメントは、資産価格の上昇とマネーストックの増加を強力に後押しするのです。

マネタリーベースと失われた20年

平成バブルの崩壊以降の日本は、失われた20年と呼ばれる経済低迷期に突入しました。

失われた20年の根本的な原因は、マネタリーベースを増やしてこなかったことです。

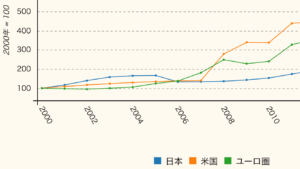

例えば2008年9月におこったアメリカの大手投資銀行リーマンブラザーズの破綻による世界金融危機(リーマンショック)を例にとります。

このとき、アメリカやEUの中央銀行はデフレ不況を回避する為に、大きくマネタリーベースを拡大させました。

マネタリーベースの対前年比

画像出典:ニッポンの数字/マネタリーベース

これは、リーマンショック時の日米欧のマネタリーベース変化率の推移です。

当時の日本銀行が金融緩和政策をおこなわなかったことがみてとれます。

この結果、主要通貨に対して希少性が増した日本円はの為替レートは過度な円高に陥り、惨憺たる円高不況へと突入したのです。

この時の日本の経済的ダメージは震源国のアメリカよりも大きく、長く引きずってしまうこととなります。

その後、旧民主党への政権交代が起こったものの、金融政策は一向に改善されることなく、2011年の3月11には東日本大震災が発生しました。

これらの経緯があり、リーマンショックからアベノミクスまでの約4年間、日本は極めて深刻なデフレ不況に苦しんだのです。

失敗から学び、経済最優先としてマネタリーベースの拡大を日銀に迫った政権が、当時の第二次安倍政権であり、アベノミクスによる大胆な金融政策だったのです。

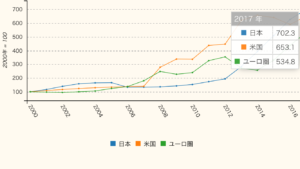

この政策でアベノミクス開始のときに140兆円だったマネタリーベースを、2年間で2倍の280兆円までマネタリーベースを増やすと発表しました。

出典 ニッポンの数字

日銀によるマネタリーベースの拡大によってどんなことが起こったかのは前述したとおりです。

マネタリーベースと投資

これから将来への投資や積み立てを考えている人は、マネタリーベースの変化が大きな判断材料となります。

なぜなら前述したように、マネタリーベースの継続的な拡大は、株式や不動産などの資産価格の上昇をもたらすからです。

つまり中央銀行の金融政策の先行きは、資産運用をおこなう上では必ず押さえておきたいポイントなのです。

ざっくりとポイントをまとめると下記の3つです。

①:日本政府の金融政策への姿勢

②:中央銀行の金融政策への姿勢

③:マネタリーベースの変化率

一つづつ解説します。

①:日本政府の金融政策への姿勢

まずは、日本政府が金融政策に対してどんな方針をもっているかを確認することが必要です。

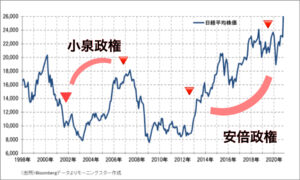

例えば失われた20年の間で、金融政策に理解があった首相は、小泉純一郎元首相と安倍晋三元首相(第2次安倍政権)の2人でした。

下記は2000年以降の日経平均株価の推移に、在任していた首相の名前を加えたものです。

明らかに、2人の在任期間では株価が上昇しています。

次はマネタリーベースの推移を見てみましょう。

いかがでしょうか?

日経平均株価とマネタリーベースは、似た動きをしていませんか?

これは、マネタリーベースと資産価格は相関関係にあり、マネタリーベースへの政権の理解は景気にとって極めて重要であることを示しています。

②:日本銀行の金融政策への理解

実をいえば平成バブルの崩壊も、日本銀行総裁のバブルつぶしに原因がありました。

参考記事▶︎バブル崩壊の原因

日本銀行は通貨発行権を通して資産価格に大きな影響を与えます。

この日本銀行のスタンスをしっかり把握しておくことで、今後の株価や不動産価格を予測することは十分に可能です。

これから長期的な投資を考えている方は、日本銀行が定期的におこなう『日銀決定政策会合』を確認しておくことがおすすめです。

この会合で、金融政策の方向性が決定されるのです。

③:マネタリーベースの変化率

①と②では、資産市場の『期待』を形成し、資産価格の動向を先行しますから、投資の際に必ず確認が必要です。

その上で『実際にマネタリーベースがどう変化しているか?』も大切です。

前述したとおりで長期的な資産価格は、マネタリーベースに大きな影響を受けます。

●日経平均株価

●為替レート

●不動産価格

●金利

これらの価格は、特にマネタリーベースの変化率に影響を受けます。

逆にいえば、マネタリーベースの動きをおさえておけば資産価格の先行きを読むことができるといえるでしょう。

マネタリーベースの変化率は、日本銀行のホームページで毎月公開されています。

こちらの黄色でマークしたファイルにて公開されています。(画像は2021年4月現在)

こちらの画像の『マネタリーベース』の数字が、マネタリーベースの変化率(%)です。

マネタリーベースの変化率が著しく鈍化傾向にはいった場合には、株式などの投資商品は売り時か、ベア型の投資を始めるタイミングといえます。

またこう見ると、コロナ禍での日本銀行がいかにマネタリーベースを拡大いるかがわかります。

コロナ禍のマネタリーベースの拡大によってで日経平均株価がどう動いたのかは、ご存知の通りです。

参考記事▼

|

|

![]()

まとめ

長くなりましたが、本記事の要点を3つに凝縮してまとめます。

①:マネタリーベースは世の中に存在するすべてのお金のこと。

②:マネタリーベースは日本銀行によって調節される

③:マネタリーベースの変化は、物価や為替、資産価格に影響をあたえ、結果的に景気をコントロールする

私が本サイトでお伝えしたいことは、金融政策を中心とした経済政策が間違えなければ、日本経済はまだまだ成長できるということです。

少しでも本サイトとともに学び、日本がより豊かに、よりよい未来が待っていることを切に望んでいます。

・マネーストックとは? ・マネタリーベースとの違いは? マネーストックについてわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 メモ ※2008年 ... 続きを見る ・消費者物価指数ってなに? ・集計の目的や方法は? ・消費者物価指数と景気の関係についてわかりやすく知りたいです! 本記事ではこんな疑問を解消します。 本記事 ... 続きを見る ・為替レートってなに? ・どうやって決まるの? ・景気との関係についてもわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 為替レート ... 続きを見る

マネーストック(マネーサプライ)とは?【図解でわかりやすく解説】

消費者物価指数(CPI)とは?【わかりやすく解説】

為替レートとは?【わかりやすく解説】