・失われた20年ではどんなことが起こったの?

・失われた20年の原因は?

・解決法をわかりやすく知りたい!

本記事ではこんな疑問を解消します。

本記事の結論

- 失われた20年は長期経済停滞期

- 失業率と自殺者数が悪化

- 解決策は正しい経済政策

YouTube版も出来ましたのでチャンネル登録、いいねをお願いします🔻

目次

失われた20年とは?

失われた20年とは、バブル崩壊後の1993年頃からアベノミクスが開始された2013年頃までの日本経済の長い停滞期を指します。

失われた20年

https://kotobank.jp/word/失われた二十年-683062

失われた20年では大きく分けて3つの経済現象が起こりました。

失われた20年で起こったこと

-

物価の下落

-

雇用の悪化

- 自殺者数の増加

それぞれ解説しますね。

①:物価の下落

平成バブル崩壊から、日本の物価が継続して下落する『デフレーション』と呼ばれる状態に突入しました。

失われた20年の原因はすべてこのデフレーションにあったといっても過言ではありません。

デフレーションとはお金の価値が上がることで世の中のお金の流れが停滞することで経済が停滞してしまう現象です。

②:雇用の悪化

デフレーションは失業率の悪化や所得の減少、また企業の倒産などの雇用情勢を悪化させます。

なぜなら、物価の下落によって企業の利益が減少することで、企業は雇用者への投資を削減せざるを得ないからです。

雇用の悪化は国民の困窮に直結するため、失われた20年は、国民が貧しくなった20年とも言いかえることができるのです。

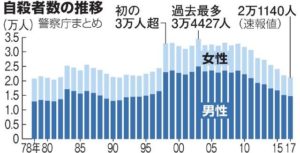

③:自殺者数の増加

デフレ不況下では、職を失って経済苦による自殺が急増しました。

それまで2万人前後だった自殺者数は97年には3万人を超えて、その後もアベノミクスが開始する2013年まで、3万人を超えつづけるという悲惨な状況になりました。

失われた20年の原因

結構からいえば、失われた20年の原因は2つの経済政策の失敗にあります。

2つの政策の失敗

- 金融政策の失敗

- 財政政策の失敗

それぞれ解説しますね。

①:金融政策の失敗

失われた20年に陥った最大の原因は、日本銀行による金融政策の失敗にあります。

▶︎金融政策とは?わかりやすく解説

バブルの崩壊の原因ともなった日銀によるバブルつぶしと称した金融引き締め政策が、20年間続けられてしまったのです。

出典:news picks 片岡剛士著

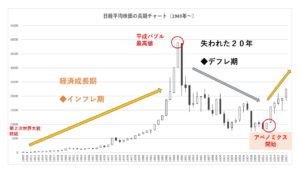

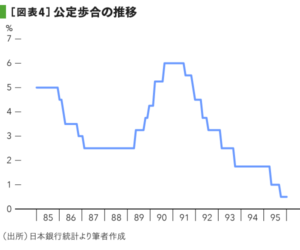

これは平成バブルから崩壊、そして失われた20年に突入するまでの政策金利の推移です。

日本銀行は、資産バブルを抑えるために2%程度だった公定歩合(政策金利)を6%まで急激に引き上げました。

この金融引き締め政策の結果、89年には株バブルは崩壊し、91年には不動産バブルが崩壊しました。

その後、じわじわと増え続ける日本企業の不良債権とアメリカのドル安政策によって、95年前後から日本の円高デフレ化は明確になっていきます。

さすがにまずいと感じた日本銀行は、この頃から公定歩合を引き下げましたが時は既に遅かったのです。

日銀はゼロ金利政策を実施しながらも、明確な金融引き締め政策からの転換ができず、日本のデフレ不況は深刻化していったのです。

平成バブルの実態は資産価格の異常な暴騰であり、資産分野における税制を改定するだけでよかったのです。

②:財政政策の失敗

失われた20年を作った2つ目の原因は、財政政策の失敗でした。

1989年の株価がピークを迎えたその年に、消費税が日本ではじめて導入されました。

消費を抑制させる消費税の増税は、金融引き締め政策を補完するかたちで、バブル景気の崩壊から失われた20年への入り口を確固たるものにしました。

消費税率3%を導入した竹下登元総理大臣

さらに1997年には消費税率が5%にまで引き上げられ、アジア通貨危機とも重なって日本経済は深刻なデフレ不況に陥ります。

アジア通貨危機

1997年7月より、タイを震源としてアジア各国に伝播した自国通貨の大幅な下落および経済危機を「アジア通貨危機」と呼びます。引用元

この増税路線はアベノミクスによる大胆な金融政策が開始されたあとも続き、2014年には8%、2019年には10%へと引き上げられました。

-

-

なぜ財務省は増税に邁進するのか?【わかりやすく解説】

・なぜ税金は上がり続けるの? ・日本の国家財政は厳しいの? ・緊縮財政がおこなわれる理由をわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事 ...

続きを見る

失われた20年の象徴

それでは失われた20年への突入を世間に印象づけた出来事を解説します。

1997年、国内企業の不良債権が次々に明確になった日本経済の中で、山一證券や北海道拓殖銀行など、名だたる金融機関が相次いで倒産します。

画像:ハフポスト

拍車をかけるように、この年から消費税率が3%から5%へ引き上げられ、国内消費は甚大ダメージを被ります。

これによって明確に日本経済は、世界最下位の低成長率を記録した、失われた20年に突入することになるのです。

![]()

失われた20年のGDP成長率

これは主要国を中心に抽出した1995年〜2015年までのGDP成長率(経済成長率)をランキング形式にならべたグラフです。

ご覧の通り、日本は1995年から2015年までの間の経済成長率は、世界最下位です。

もっと言えばこの20年間でマイナス成長を喫したのは日本だけなのです。

実体経済ではその間、リストラが社会問題化して自殺者数は急増します。

特に97年の不良債権問題、アジア通貨危機、そして消費税の3%から5%への引き上げ後の景気停滞期を境に3万人を超えて来ました。

そして、残念ながら自殺者の3万人超えはアベノミクスによる大胆な金融政策が行われる2013年まで続いたのです。

残念なことに、15年間で15万人もの罪のない人々が、経済政策の失策によって命を絶ったのです。

失われた20年からの脱却法

答えはシンプルで、失敗した経済政策の逆をやればいいのです。

失われた20年の解決法

- 金融緩和政策

- 積極財政政策

この2つを同時に行うことが大切です。

アベノミクスでは大胆な金融緩和政策が実施され、失業率は大幅に低下して雇用は急速に拡大しました。

現在のアベノミクスの成果が今ひとつ発揮できずに失敗の道を歩もうとしている理由は、明らかに財政政策の失敗にあります。

つまり、緊縮財政を続けてしまっていることが理由です。

2014年に消費税率が8%に引き上げられ、個人消費は激減しました。

グラフを見ても一目瞭然、過去2回の増税時には個人消費が増税前から比べて大幅に転落したのです。

この緊縮的な財政政策を転換しなければ、失われた20年からの明確な脱却はできないのです。

失われた20年から脱却する為には以下のような積極的な経済政策が必要です。

①:金融緩和によるインフレ目標の達成

②:インフレ目標の達成まで消費税率の減税

③:強力な再分配政策

特に、消費税は日本のGDPの約6割を占める個人消費に大打撃を与えます。

消費税は、所得に対する生活費の割合が高い低所得者層には、極めて不利な税制なのです。

失われた20年や新型コロナウイルスの感染拡大によって、低所得者層(非正規雇用、生活保護者、年金生活者)が大幅に増えた現状では、消費税率は国民の生活に重くのしかかってくるのです。

国内消費の停滞は、デフレ経済を深刻化させて失業率を悪化させます。

インフレ目標が達成できない状況で、消費税率10%という税率は、狂気の沙汰といっても過言ではないでしょう。

繰り返しますが、失われた20年を脱却して日本経済を成長軌道に乗せるには、金融政策と財政政策の双方を拡大することが必要です。

-

-

アベノミクスとは?【わかりやすく解説】

・アベノミクスって結局何だったの? ・具体的に何をしたの? ・成果や課題をわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の ...

続きを見る

まとめ

それでは、本記事の内容についてまとめていきます。

①:失われた20年とは、バブル崩壊以降の90年代から2010年代までの日本のデフレ不況のこと。

②:失われた20年では、物価の下落・雇用の悪化・自殺者数の増加が発生した。

③:失われた20年の円高デフレは金融政策と財政政策の失敗で起こった。

④:失われた20年を明確に解決するには積極的な金融政策と財政政策の両方が必要。