・自由貿易ってなんのこと?

・メリットとデメリットは?

・自由貿易協定についてもわかりやすく知りたいです!

本記事はこんな疑問を解消します。

本記事の結論

- 自由貿易は双方の国益を最大化

- 効果の根拠は比較優位の法則

- 安全保障のリスクはある

目次

そもそも自由貿易とは?

自由貿易をシンプルにいえば、関税など国家の介入を排して自由におこなう貿易のことです。

自由貿易の有用性はイギリスのアダム・スミスやデヴィッド・リカードらによって提唱されました。

現在の主流な経済学においては自由な貿易がお互いの利益になるという原則があります。

一方で、国家間の自由の取引はむずかしく、TPP(環太平洋パートナーシップ貿易協定)のような取り決めにも参加国間では賛否が巻き起こります。

自由貿易のメリット

自由貿易の最大のメリットは『参加国の利益の最大化』です。

参加国の利益が最大化する

なんといっても自由貿易のメリットは、関税の撤廃によってお互いの利益が拡大することです。

自由貿易によって利益が最大化されるしくみは、デイビッド・リカードの『比較優位の法則』によって実証されています。※比較優位の法則に関する解説は後述します。

自由貿易のデメリット

![]() 自由貿易のデメリットは大きくわけて2つあります。

自由貿易のデメリットは大きくわけて2つあります。

自由貿易のデメリット

- 産業が競争にさらされる

- 安全保障上の懸念

それぞれ解説しますね。

①:自国の産業が競争にさらされる

自由貿易のひとつめのデメリットは、自国の産業が競争にさらされるという点です。

国家間の自由な取引が活発になれば、自国の産業は世界の市場の中で戦わなければいけません。

例えば、自由貿易によって他国の安い牛肉が大量に自国に輸入されてしまえば、国産の牛肉産業が衰退してしまう可能性があります。

このように自由貿易によって自国の産業が衰退してしまうと、国内の雇用や国力も奪われてしまうことになります。

とはいえ、金融政策をはじめとしたマクロ経済世界を適切に実施すれば、このひとつ目のデメリットは消失して自由貿易のメリットを最大化することができます。

-

-

金融政策とは?【わかりやすく解説】

・金融政策って何ですか? ・具体的には何をするの? ・金融政策と景気の関係を知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記 ...

続きを見る

②:安全保障上の懸念

自由貿易の2つめのデメリットは自国の安全保障が危機にさらされる可能性があることです。

たとえば自由貿易によって他国から特定の商品や資源の輸入を過度に依存した場合に、その国との関係が悪化した時にその輸出を絶たれてしまう危険性があります。

そうなれば国内から特定の商品や資源がなくなって国民は混乱することになります。

また、貿易が自由になれば防衛やサイバーセキュリティに関わる先端技術が相手国に流出してしまう恐れがあります。

近年では中国の台湾侵攻への動きを牽制するために、日米蘭が協力して中国に対して半導体製造装置の輸出規制に踏み切りました。

このように自由な貿易は時に安全保障上のリスクとなり得るのです。

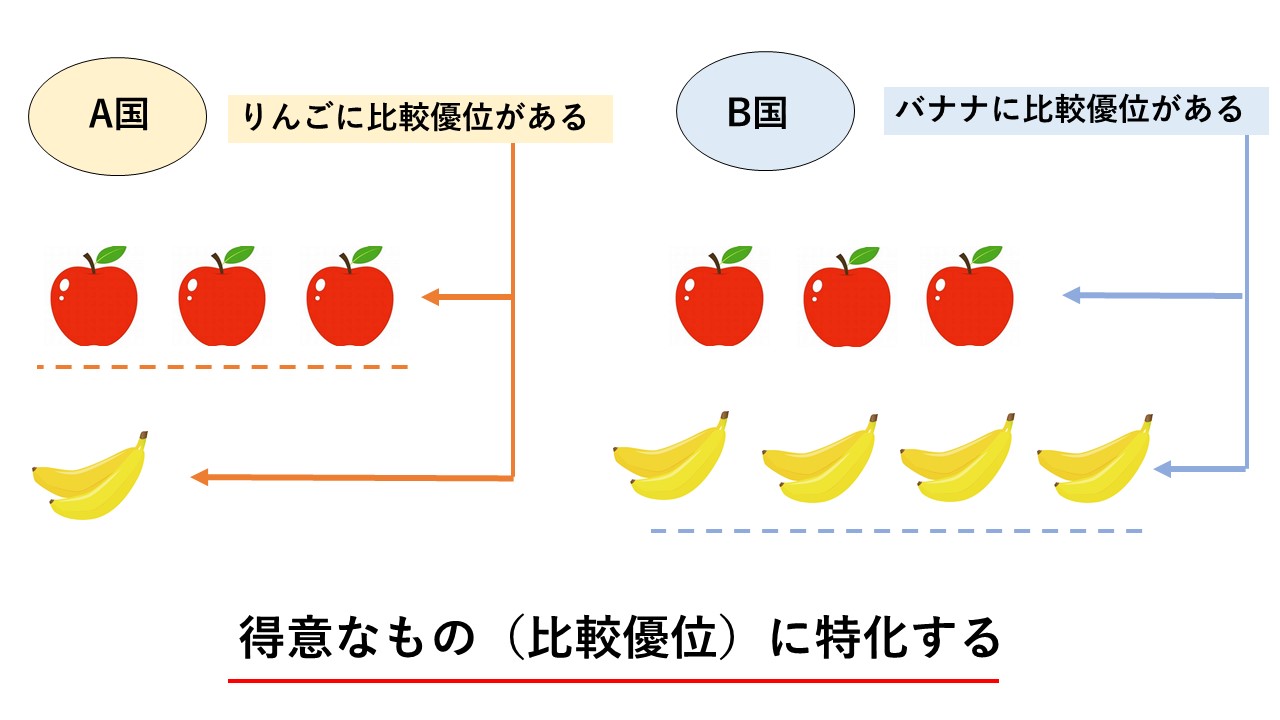

自由貿易と比較優位

比較優位説とは、リカードが提唱した外国貿易と国家間の分業に関する理論のことで、自由貿易がもたらすメリットを理解する上では外せない考え方です。

比較優位説

国の生産力をほかの国と比較して、優位(生産力が勝る)の商品を輸出、劣位(生産力が劣る)の商品を輸入すれば双方が利益を得ることが出来るという国際分業における学説

A国

りんごを3つ、バナナを1本をつくるためにそれぞれ1人の労働力が必要

B国

りんごを3つ、バナナを4本をつくるためにそれぞれ1人の労働力が必要

この2つの国の生産力をまとめるとこうなります。

A国

2人でりんごを3つとバナナ1本が生産できる

B国

2人でりんごを3つとバナナ4本が生産できる

A国にとってはりんご、B国にとってはバナナの生産が得意

経済学ではこの得意な生産物を『比較優位にある』と表現します。

そして、お互いの国は得意な生産物をつくることに特化すると、全体の生産量が増えます。

貿易なしのケースでは、双方あわせてりんご6個、バナナ5本の生産量でした。

一方でお互いの得意分野に特化して生産したことで、りんご6個、バナナ8本まで生産量が拡大しました。

もちろん特化した生産は、貿易によって取引することが前提ですから、これらを取引してお互いの利益を拡大するのです。

これがリカードが提唱した比較優位の法則です。

自由貿易協定とは?

自由貿易のメリットを最大限に拡大することを目的とした国同士の取り決めを自由貿易協定と言います。

自由貿易の協定には大きく分けて2種類があります。

自由貿易協定

- FTA

- EPA

それぞれ解説しますね。

①:FTA(自由貿易協定)

FTAとは『Free Trade Agreement』の略で2国間の自由貿易協定のことです。

FTAは、特定の国や地域のあいだで関税やサービス貿易の障壁を削減・撤廃することを目的とする協定です。

FTAは締結国や地域との自由な貿易を実現し、貿易や投資の拡大を目指します。

②:EPA(経済連携協定)

EPA とは『Economic Partnership Agreement』の略で経済連携協定のことです。

EPAはFTAを基調としながらも、関税の撤廃のみならず、国家間や地域内での貿易や投資を促進するために下記のような取り決めをおこないます。

EPAの取り決め

- 「輸出入にかかる関税」を撤廃・削減

- 「サービス業を行う際の規制」を緩和・撤廃

- 「投資環境の整備」を実施

- ビジネス環境の整備を協議

このようにEPAはFTAよりもさらに踏み込んだ自由貿易協定といえます。

TPPとは?

近年の日本が結んだ自由貿易協定で多くの議論を巻き起こった協定はTPP(環太平洋パートナーシップ協定)です。

TPP協定は、アジア太平洋地域において、関税だけでなくサービスや投資の自由化、知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野でルールを構築する経済連携協定です。

このようにTPPはかなりの幅広い分野におよび自由貿易協定だったために、根強い反対意見を浴びたのです。

-

-

CPTPP(TPP11)とは?【わかりやすく解説】

・CPTPPって何のこと? ・メリットや問題点は? ・CPTPPについてわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 CPTPP ...

続きを見る

自由で開かれたインド太平洋

近年、安倍元首相によって提唱されて、インド洋と太平洋の地域における経済安全保障の協力を強化する構想である『自由で開かれたインド太平洋戦略(FOIP)』について解説します。

FOIPは、インド太平洋の民主主義という価値観を共有する国々と協力して、自由で開かれた地域を安定的に発展させるために構想されました。

中心的な枠組みとしては、日米豪印の4カ国によるQuad(クアッド)と、インド太平洋の14ヵ国が参加するIPEF(アイペフ)があります。

それぞれ自由貿易はもちろん、インフラ整備や有事における協力をおこなう枠組みとして推進されています。

まとめ

結局のところ、自由貿易のデメリットとしてあげられます。

・自国の産業が競争に負けてしまう恐れがある

・安全保障上の弊害が発生する恐れがある

これらを、自由貿易によって得られるメリットが超えられるかどうかは、自由貿易協定を考えるうえで重要です。

例えば、TPPについて考えてみましょう。

TPPは日本主導のもとで第2次安倍政権が、枠組みをつくることを表明したところから猛批判を浴びていました。

ただ、結論からいえばTPPに参加したことは正解だったと私は考えています。

なぜならTPPは独裁国家中国に対する牽制の効果などアジアにおいて安全保障面でのメリットがとても大きいからです。

また、日本がTPPの参加を表明した2013年当時には以下のような批判が日本に蔓延していました。

「日本の農業が壊滅する」

「食の安全が脅かされる」

「国民皆保険制度が崩壊する」

当初はTPPにアメリカが参加を表明していたために、アメリカの都合に翻弄されるという理由から非難を浴びたのです。

しかし2017年に、保護主義を掲げるトランプ大統領は、アメリカのTPP交渉離脱を表明したのです。

日本のTPP参加が決まった時は、国内に大反対が巻き起こりましたが、2023年現在、TPPはイギリスが加盟の合意にいたり、ウクライナも加盟の申請を発表しました。

また中国も参加の意向を示していますが、中国は私有財産を否定しているためTPPへの参加は困難となる見通しです。

また前述したとおり、日本の農業がTPPによって壊滅するかどうかは、日本の金融財政政策によって大きく変わってきます。

日本が適正に為替レートを安定させる金融政策ができれば、また産業を保護する財政政策を打つことができれば、日本の農業はまったく心配はありません。

むしろ、『メイド・イン・ジャパン』のクオリティに世界は驚くことになるでしょう。

![]()

・為替レートってなに? ・どうやって決まるの? ・景気との関係についてもわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 為替レート ... 続きを見る ・EUの目的って何ですか? ・メリットや問題点を知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 ・EU誕生の目的はヨーロッパの結 ... 続きを見る

為替レートとは?【わかりやすく解説】

EU(欧州連合)の問題点【わかりやすく解説】