需要と供給でなにが決まるの?

需給と価格の関係をわかりやすく知りたいです!

本記事ではこんな疑問を解消します。

本記事の結論

- 価格は需要と供給で決まる

- 物価も需要と供給で決まる

- 需給バランスの崩れは貧困を招く

目次

そもそも需要と供給とは?

まずは需要と供給を簡単に定義します。

①:需要

経済において需要とは、『買いたい欲求』のことです。

人気商品などの需要が強い商品の値段は基本的に上昇します。

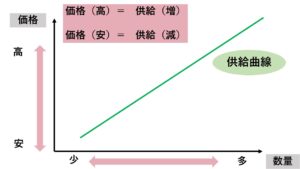

②:供給

供給とは、販売のために商品を市場に出すことや、その数量のことを指します。

つまり供給は、提供するモノの量のことです。

![]()

供給が多い商品の値段は基本的に下落することとなります。

ポイント

・需要の増加によって価格は上昇

・供給の増加によって価格は下落

需要曲線と供給曲線

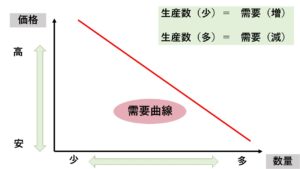

前述したとおり、価格(物価)は需要と供給によって決定します。

ここからは、適正な価格が決まるまでの過程をりんごを販売するケースを例にして単純化して考えてみましょう。

需要曲線

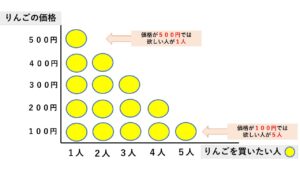

りんごの販売者Aさんは、村でのりんごの販売価格を考えています。

販売者Aさんは15人の村人に、りんご一個をいくらなら買ってもらえるかを聞いてまわったところ、以下のような結果になりました。(●がりんごを買いたいと答えた村人)

りんご1個100円の場合▶︎買いたい人は5人

りんご1個500円の場合▶︎買いたい人は1人

このようにりんごが安いほど買いたい人が多く、高いほど買いたい人は減ってしまうという結果となりました。

この価格と需要(買いたい村人)の関係を点線でつなぐと以下のように右下がりの線になります。

この右下がりの線を、経済学では需要曲線といいます。

注意ポイント

『曲線』と表現するのは曲線になることもあるからです。直線にも曲線にもなり得時に経済学では『曲線』と表現します。

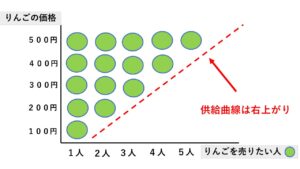

供給曲線

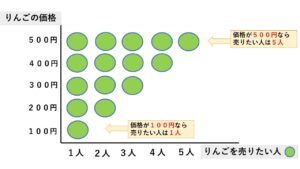

それでは次は、販売者(供給サイド)からみた価格をみていきます。

販売者Aさんから見れば、利益をあげるために、なるべく高い値段でりんごを販売したいと考えています。

ただ、高い価格でりんごが売れて利益を多くあげられるとなれば、村ではりんごを販売したいと考える人が多く名乗り出るでしょう。

そこで販売者Aさんは村の商売人15人に、りんごが1個いくらで販売できればりんごを販売したいかを聞いてまわりました。

すると、以下のような結果となりました。(●はりんごを売りたいといった商売人)

りんご1個500円▶︎売りたい人は5人

りんご1個100円▶︎売りたい人は1人

供給は需要の場合と反対に、りんごが高価格ほど売りたい人は多く、安いほど売りたい人が少ないという結果となりました。

これを同じく点線でつなぐと、需要曲線とは反対に右上がりの線ができます。

これを経済学では供給曲線といいます。

|

|

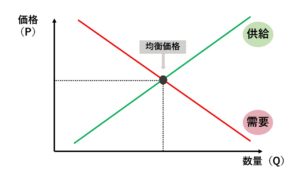

均衡価格

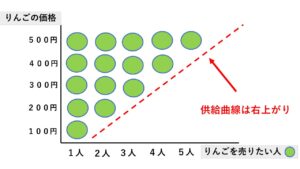

2つの曲線を理解できればあとは簡単です。

右下がりの需要曲線。

右上がりの供給曲線。

この2つを重ねてみましょう。

この2つの曲線がつり合った点を均衡価格といいます。

経済モデル上の均衡価格でのモノの取引は、市場参加者の厚生が最大化します。

一方で、市場の需要と供給の均衡状態がくずれた場合、例えば企業によって独占価格が維持されている状態は、消費者にとっては需要の減、同業他社にとっては供給の減として需給に歪みが生じます。

なので自由主義経済では、需要と供給の均衡を保つことが極めて重要なのです。

それではここから、なぜ均衡価格では市場の厚生(満足)が最大化するのかを簡単に説明します。

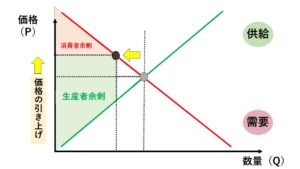

消費者余剰と生産者余剰

均衡価格が崩れるときの不利益は、3つの余剰を使って説明できます。

2つの余剰

- 消費者余剰

- 生産者余剰

- 社会的余剰

それぞれ解説しますね。

消費者余剰

消費者が商品を購入する時に、支払っても良いと思う金額から実際に支払った金額の差

生産者余剰

生産者が商品の販売によって受取った金額と、商品の生産に要した費用の差

社会的余剰

消費者余剰と生産者余剰の合計

消費者余剰と生産者余剰を均衡価格のグラフで表すと以下のようになります。

つまり、社会的余剰が最大化した状態が均衡価格と言えるのです。

独占や規制の弊害

結論から言えば、均衡価格は独占や規制によって崩れます。

前述したりんご例に戻ります。

仮にこのりんごの均衡価格が300円だったとします。

しかし販売者Aさんはさらに利益を得るために、りんご1個の価格を400円に引き上げたとします。

そしてAさんは、同業他社が生まれないようにりんご生産のノウハウを漏らさず、また村にノウハウが入ってこないように監視することにしました。

これでAさんのりんご販売における独占状態の完成です。

そうなった場合の社会的余剰を確認してみましょう。

Aさんがりんごの価格をあげたことによって、余剰部分に空白が生まれました。

これは、300円なら買いたいと思っていた多くの村人がりんごを買うことが出来ずに、村全体でのりんごの取引は減少したということです。

このことから分かることは自由な取引を独占や規制によって制限をすると取引のメリットや人々の厚生が減少するということです。

-

-

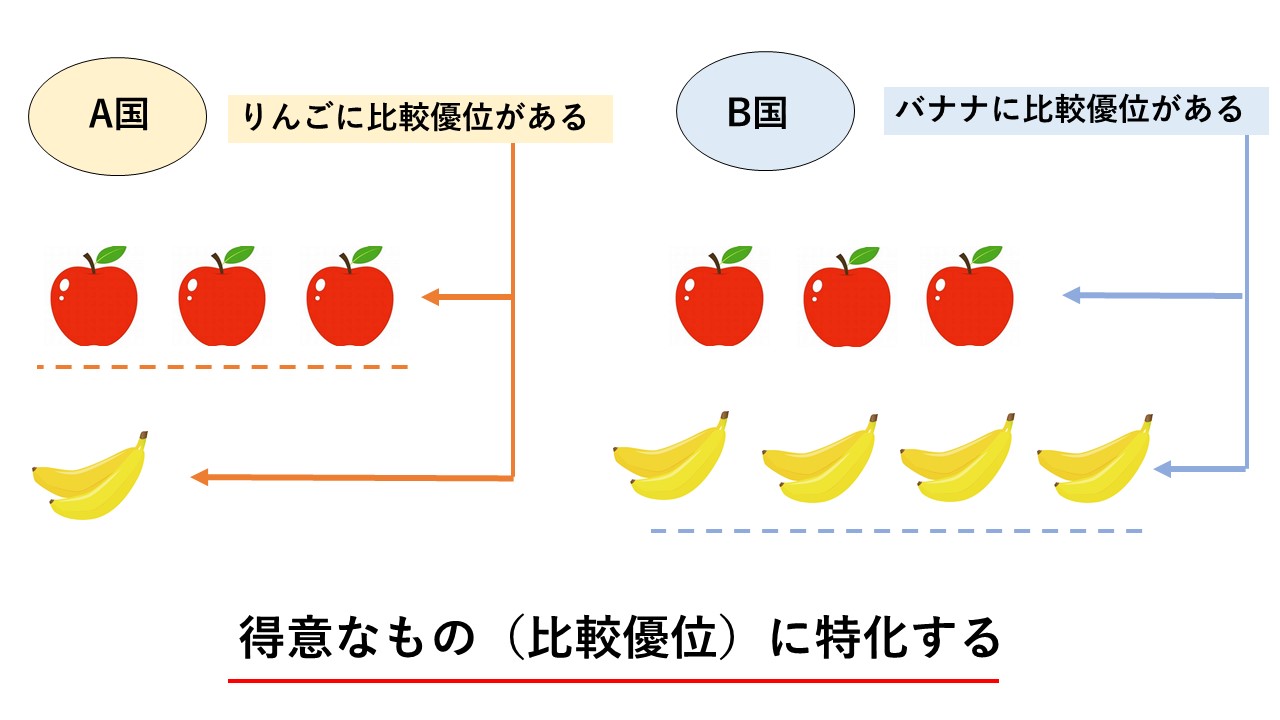

自由貿易のメリットとデメリット【わかりやすく解説】

・自由貿易ってなんのこと? ・メリットとデメリットは? ・自由貿易協定についてもわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 自 ...

続きを見る

需給と景気

結論からいえば世の中の需要と供給のバランスが崩れるとインフレやデフレなどの経済現象が発生します。

例えば、『失われた20年』といわれるデフレ不況に悩まされた日本ですが、デフレとは総需要不足によって起こります。

とても単純化していえば、景気はモノの量(生産力)とお金の量のバランスで決まります。

失われた20年では、モノがどんどん作られる中で日本銀行が発行するお金の量が足りていなかった為に需給バランスが崩れて世の中の需要がモノではなくお金に向いてしまったのです。

国内物価が均衡価格よりもさがっていけば、余剰や消費が減少していきます。

では、なぜ需要(国内消費)と供給(国内生産)の均衡が崩れてしまったのでしょうか?

それは、供給の増加に対して日本国内のお金が不足してしまったからです。

つまり、日本銀行による金融政策の失敗です。

国内で発行されるお金の量が、生産されるモノの量に追いつかなければ、人々のモノへの需要は減退してしまうのです。(逆にいえば需要がお金に向いてしまうために貯蓄が増加します)

その結果、国内市場の均衡価格を下回った消費者物価は、総余剰(国内の利益や取引)の減少をまねき、失業率が増加してリストラが横行してしまったのです。

つまり国内におけるモノへの需要の減退は、供給力が健全であればお金に需要が向かっているので、それを是正する必要があるのです。

-

-

金融政策とは?【わかりやすく解説】

・金融政策って何ですか? ・具体的には何をするの? ・金融政策と景気の関係を知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記 ...

続きを見る

まとめ

本記事のまとめ

- 需要とはモノを買いたい欲求

- 供給とは提供するモノや量

- 需要曲線は右下がり

- 供給曲線は右上がり

- 均衡価格とは需要曲線と供給曲線がつり合う価格

- 均衡価格は市場参加者の取引と厚生が最大化する

-

デフレ不況の原因は総需要不足

価格があがれば需要は減り、価格がさがれば需要は増える

価格があがれば供給は増え、価格がさがれば供給はさがる

▶︎余剰の最大化

▶︎需要がモノではなくお金に向いているため、物価が下落して余剰が減少する