・人口減少したときのデメリットは?

・わかりやすく知りたいです!

本記事の結論

- 少子高齢化の主な原因は3つある

- 経済政策である程度は解決できる

- 人口が減っても経済成長はできる

目次

そもそも少子高齢化とは?

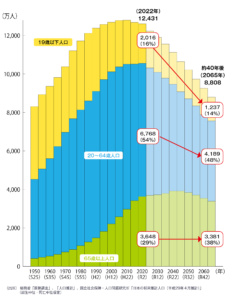

少子高齢化とは、人口に占める高齢者の割合が増加する「高齢化」と、出生率の低下により若年者人口が減少する「少子化」が同時に進行することです。

少子高齢化は約40年後までに、65歳以上人口は、ほぼ横ばいで推移する一方で、20歳~64歳人口は、大幅に減少し、高齢化率は約10%程度上昇することが見込まれています。

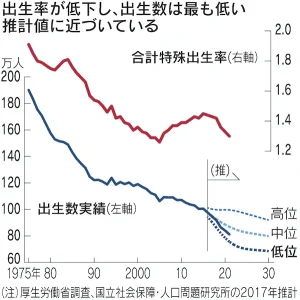

出生率の低下

いうまでもなく少子高齢化の直接的な原因は出生率の低下にあります。

合計特殊出生率

人口に対して生まれた子供の数を表す指標の

一つ。年次の15 歳から49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子供を生むとしたときの子供の数

少子高齢化の流れが止まらない中、2022年の出生率が発表されました。

21年の出生率1.30

少子化対策見劣り、最低に迫る

厚生労働省は3日、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率が2021年は1.30だったと発表した。6年連続で低下し、出生数も過去最少だ。新型コロナウイルス禍後に出生数を回復させた欧米と比べて対策が見劣りする上、既存制度が十分使われず、支援が空回りしている。このままでは人口減少の加速に歯止めがかからない。

出生率は05年の1.26が過去最低。21年の1.30は前年より0.03ポイント低下し、過去4番目に低い。1.5未満が「超少子化」水準で、1.3未満はさらに深刻な状態とされる。出生数は81万1604人と前年比2万9231人減で6年連続で過去最少だった。厚労省は15~49歳の女性人口の減少と20代の出生率低下を理由に挙げる。

出典:日本経済新聞

それではなぜ、少子高齢化の原因である出生率の低下に歯止めがかからないのでしょうか?

次は出生率低下この原因と課題に迫ります。

出生率低下の原因

それでは少子高齢化が起こる原因を下記の3つに分けて解説します。

少子高齢化3つの原因

- 経済構造の変化

- 結婚観の変化

- 経済のデフレ化

それぞれ解説しますね。

①:経済構造の変化

出生率の低下のひとつめの理由は、経済成長による経済構造の変化にあります。

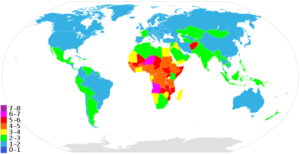

日本は第2時世界大戦後に、めざましい経済発展をとげましたが、実は世界的にも経済が成長すると出生率が低下する傾向があるのです。

出典:Wikipedia

これは、合計特殊出生率(一人の女性が15歳から49歳までに産む子供の数の平均)を国別に色分けしたグラフです。

日本やアメリカ、ヨーロッパなどの先進国の合計特殊出生率は水色(1〜2人)に留まる一方、アフリカなどの発展途上国では5人を上回る国が散見されます。

先進国では労働が複雑化していて、子供が成長して独立するまでに多大な費用と時間を要します。

例えば先進国では、基礎的な学力に加えて高い専門性を問われる職種が多くあります。

もし現代日本で、文字の読み書きが出来なければ、仕事の選択が極めて難しいでしょう。

その為、義務教育や高校、そして大学と進学していく人が多い訳ですが、この進学には費用と時間がかかります。

子供を独立まで育てる為のコストが高い

これが、先進国における出産へのハードルが上がってしまう理由です。

一方で、発展途上国では学力がなくても単純労働が家計の助けになります。

近代化前の日本(明治あたりまで)でも子供たちが働きに出て家計を助けているケースが多くあり、これを丁稚奉公と呼びました。

パナソニックの創業者である松下幸之助も、9歳の頃に丁稚奉公で大阪まで出稼ぎに行っていたそうです。

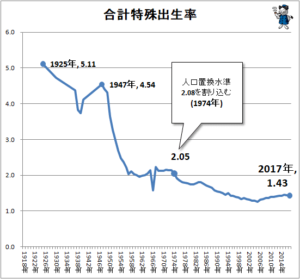

次のグラフは、日本の長期的な合計特殊出生率の推移です。

画像出典:ガベージニュース

大正時代の末期では5人を超えていた合計特殊出生率が、第2次世界大戦を契機に激減しています。

これは前述した要因によって、戦後日本の高度経済成長による経済構造の変化(先進国化)が、出生率の低下に大きく寄与たと言えるでしょう。

②:結婚観の変化

出生率の低下の2つめの理由は自由主義が定着したことによる結婚観の変化にあります。

このグラフを見てみると現在の合計特殊出生率は1990年代とはぼ同水準(一人の女性が15歳から49歳までに産む子供の数の平均)である事がわかります。

しかしこの30年間、出生数は減り続けました。

これは、女性人口が減っている為に当然ではあるのですが、出生数の減少に歯止めがかならないのにはもう一つの理由が挙げられます。

婚姻率の減少

です。

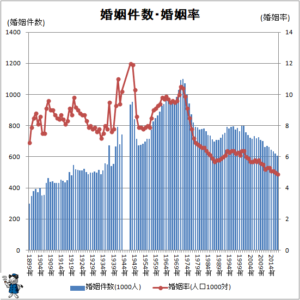

画像出典:ガベージニュース

ご覧の通りで婚姻率は戦後のベビーブーム時をピークに一貫して減り続けており、下げ止まる事なく現在に至っています。

この婚姻率の減少が、少子高齢化に拍車をかけていると言えるのです。

そして、この婚姻率の減少の原因が結婚観の変化にあるという事です。

画像出典:ガベージニュース

これは、見合い結婚と恋愛結婚の構成比の推移です。

婚姻率が戦後2回目のピークをつけた1970年前後に、見合い結婚と恋愛結婚が逆転していることが分かります。

恋愛結婚が主流になった事で、男女の結婚への道は自由恋愛に絞られ、見合い結婚が否定されるようになりました。

この結婚観の変化が、非婚化、晩婚化、そして生涯未婚率の増加につながり、少子高齢化に拍車をかけているのです。

詳しくは参考記事にまとめてありますので、ご参照下さい。

参考記事:東京ラブストーリーにみる日本の課題

③:経済のデフレ化

3つ目の原因は、平成バブル崩壊以降におちいったデフレ経済によって将来への見通しが悪化したことです。

▶︎デフレーションとは?わかりやすく解説

この長期的な不況が、少子高齢化の泥沼化に決定打を打つことになります。

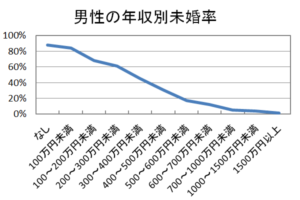

これは、男性の未婚率と所得の関係をグラフ化したものです。

所得と婚姻には強い相関関係があります。

参考記事:失われた20年について

一方で、男性の収入だけで食べていけた高度経済成長期と違い現代日本では、専業主婦は過去のものとなり、女性の社会進出が進みました。

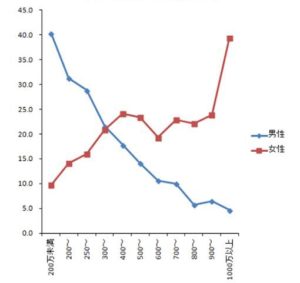

女性の未婚率は、男性とは逆の動きをします。

次は、男女別の生涯未婚率を見てみます。

男性と反対に女性の場合は、年収が上がるほどに生涯未婚率が上がる傾向があります。

バブル期前後から始まった女性の社会進出は、バブル崩壊後のデフレ不況の中で、女性の非婚化を推し進めたと言えます。

また、デフレ不況によって世の中の低所得化が進めば、将来に対して悲観的にならざるを得ません。

そうなれば、①経済構造の変化で説明した様に、コストのかかる出産や育児も節約対象となってしまうのです。

バブル期でも既に日本の非婚化は進んだことは事実であり、デフレ不況が少子高齢化の直接的な原因とは言えませんが要因のひとつにはなっていることは間違いないでしょう。

少子高齢化問題の解決法

それでは、これから少子高齢化を克服する為に何が必要なのかを考えてみます。

とは言え、結婚観の変化を補完する形で、以前の見合い婚に変わるシステムを導入していく事は可能です。

例えば、男女の出会いを簡単に実現するマッチングアプリは、その一つと言えるでしょう。

国の政策として1番対策が可能な分野は日本経済のデフレを脱却して経済の好循環を取り戻す事です。

その為にすべき事を、大きく2つに絞ります。

少子高齢化への対策

- 経済成長が可能な金融政策

- 子育て世帯への再分配政策

それぞれ解説しますね。

①:経済政策が可能な金融政策

①

金融緩和政策と積極財政政策によって

デフレを脱却する事

2013年から開始されたアベノミクスによって、大胆な金融政策が実施されました。

これによって、資産価格は上昇し、日本の雇用は急速に回復しました。

一方で、財政政策に関しては未だに、消費税の増税をはじめとする緊縮財政を続けています。

これでは、せっかく日本銀行が金融緩和によって増やしたマネーが日本国内に行き渡りません。

ですので、消費税の減税をはじめとする積極財政で、若者世代の実質所得を増やすが必要です。

日本経済を低インフレ状態に持っていく事が、若者の将来への見通しを明るく照らすのです。

参考記事:アベノミクスとは?

②

子育て世代(若者)への

再分配政策を行う事

現在、若者の平均年収以上に、いわゆる手取り年収か減っています。

それは、年金や健康社会保障費か何年増加している事に原因がありますので、少子高齢化は悪循環に陥っているとも言えるのです。

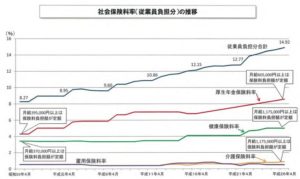

これは、1984年からな各社会保険料の推移です、

デフレによって平均年収が下がる中でも、社会保険料はすべての項目において増え続けています。

これでは、若者、子育て世代の手取り額は年々減っていってしまいますので、この世代への再分配政策が必要なのです。

例えば、以下の様なものがあります。

◉子供1人につき、祝金として500万円の給付金を行う。

◉子供の医療費を20歳まで免除する。

◉高等学校・大学授業料の一部あるいは全額免除。

そんな財源はどこから捻出するのでしょうか?

当サイトのさまざまな記事をご覧の方はもうお分かりだと思いますが、財源は日本銀行による貨幣の増刷です。

参考記事:金融政策とは?わかりやすく解説

日本銀行は、2%のインフレに達するまで金融緩和を続けなければなりませんが、未だにその目標には遠く及びません。

であれば、日本銀行が日本政府の発行する国債を大量に買い入れ、政府はその国債によって得た資金を財源に子育て世代に再分配を行えばいいのです。

国の借金についても、ご安心ください。

参考記事:国の借金とは?

とはいえ国の借金が云々以前に

そもそも教育投資は未来の国の発展に大きく関わってきます。

未来の子供たちが成長し、たくさん稼いでくれることによって、国はそこから税金が徴税できます。

なにより、科学技術等の発展も教育投資によって大きく進みますので、今、この世代への再分配をしないという事は、日本の未来を作れないという事なのです。

まとめ

等サイトはその名の通り、日本の未来を応援するブログとして、(理想は全世代への大規模な再分配ですが)教育投資を始めとする若者世代への再分配を強く希望しています。