・GDPって何のこと?

・GDPと景気の関係は?

・GDPと私たちの生活との関係について知りたいです!

本記事ではこんな疑問を解消します。

本記事の内容

- GDPは付加価値の合計

- 経済成長とはGDPの拡大

- GDP拡大には経済政策が必要

目次

GDP(国内総生産)とは?

GDP(国内総生産)とは、一定期間内に国内で生み出された付加価値の総額のことを指します。

例えば、ある国の1ヶ月の売り上げの合計が1000万円だったとすれば、この国の1ヶ月あたりのGDPが1000万円ということです。

現実には、商品を売るためには商品を作ったり、仕入れたりする必要があるため、取引先などのすべての売上を合計したものが名目GDPとなります。

GDP(国内総生産)

国内の売り上げの合計

補足

GDPは、名目GDPと実質GDPの2つに分類されます。

名目GDP・・国内の売上の合計そのままの数字

実質GDP・・国内の物価変動を加味して算出したGDP

三面等価の原則

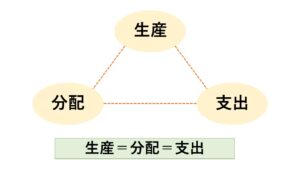

さらにGDPを知るために『三面等価の原則』を理解しましょう。

三面等価の原則とは、生産面、分配面、支出面から見ても国内総生産(GDP)は同じ値になるというマクロ経済学上の原則のことです。

三面等価の原則

- 生産=支出=分配

GDP(国民が生み出した付加価値)は国内の所得の合計と等しくなります。

それでは簡単に生産・分配・支出の関係を解説します。

私たちが何かの商品を購入する際には必ずお金を支払いますが、支払ったお金(支出)は生産した人の売上(付加価値)となります。

その売上は、給料や仕入れ先の人など付加価値を提供するまでに至ったすべての人へ分配(所得)されます。

八百屋さんと消費者との取引きを例に図にまとめるとこういう構図となります。

この支出の生産(付加価値)と分配がすべて等しくなる三面等価の原則によって、 GDPは国民の総所得と等しくなるといえるのです。

GDPの内訳

それでは次にGDPの内訳をみていきましょう。

出典 平成27年度国土交通白書

ごらんのとおり、日本のGDPの内訳はこの2つの消費で8割を占めます。

GDPの内訳の大部分

- 民間消費(6割)

- 政府消費(2割)

それでは内訳をざっくりと解説します。

①:民間最終消費支出

家計と民間非営利団体によるモノやサービスへの支払いのことで、私たちが生活の中で物を購入するための支出もこれにあたります。

とくに家計による支出を家計最終消費支出といい、これは”個人消費”と呼ばれています。

②:政府最終消費支出

政府によるモノやサービス、公務員への給料の支払いの事で、一般的に”政府支出”と呼ばれています。

公共サービスの価値は、その提供に必要な費用をもって計上されています。

また、政府支出は財政政策によって調整されます。

この政府支出は直接GDPに働きかけることができるため、経済対策として実施されます。

▶︎▶︎財政政策とは?わかりやすく解説

③:国内総固定資本形成

住宅投資、設備投資、公共投資等の固定資本(長期にわたって使用するもの)の追加分のことをいいます。

④:在庫品増加

原材料・仕掛かり品(製造途中にある製品)・売れ残った製品等の増加分。

実際の経済活動ではモノが売れ残る場合がありますので、(民間)企業が生産の為に投資をしたとみなされます。

⑤:財貨・サービスの輸出入

モノ・サービスの輸出から輸入を引いた差額のことで、一般的に”純輸出”と呼ばれています。

下記の図は2020年の日本の貿易額をおおまかにまとめた物です。

参考

純輸出=輸出−輸入

これらGDPの内訳からは、日本の経済成長には6割を占める個人消費の拡大が必要ということが読み取れます。

GDPとGNI(国民総所得)の違いは?

GDPとGNI(国民総所得)の違いをシンプルに言えば海外での所得を加えるかどうかの違いです。

例えば、国外で日本人の美容師が300万円の所得を得られたとします。

GDPに国外で得た所得(300万円)を加えたのがGNIです。

GNI =GDP + 国外所得

近年は、グローバル化によって国外への進出が増えてきた為、株式投資や為替取引においては国内の経済指標としてGDP(国内総生産)が重要視されています。

参考

GNIと言われる指標も2000年まではGNP(国民総生産)としてほぼ同一の概念で集計されていました。

名目GDPと実質GDP の違い

それでは、名目GDPと実質GDPの違いについて解説します。

この2つの違いをシンプルに言えは『物価の変動を加味するかどうか?』という点です。

名目GDPと実質GDP

名目GDP・・物価変動を加味しないGDP

実質GDP・・物価変動を加味したGDP

つまり実質GDPは、名目GDP成長率から物価上昇率を差し引いた数値ということです。

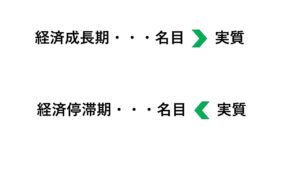

基本的に名目GDPと実質GDPは以下のような関係にあります。

物価が上昇する通常の経済状態では、名目成長率は実質成長率よりも高くなります。

日本も1995年までは、インフレ経済とともに名目GDPが大きく拡大していたのがわかります。

平成バブルの崩壊以降は、失われた20年と呼ばれるデフレ経済に突入して世の中の所得や消費は停滞することになりました。

▶︎▶︎失われた20年とは?

この実質が名目を上回った状態を名実逆転といい、日本も長期間にわたって悩まされたのです。

通常の経済では、インフレ率とともに国民の所得も拡大していくのが一般的です。それではなぜ日本が経済停滞をしてしまったのか?解説します。

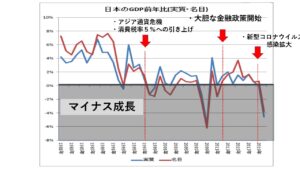

日本のGDP成長率

それでは、日本のGDPの推移を見ていきましょう。

これはバブル崩壊以降の日本の名目実質GDPの推移と※GDPデフレーター、そして節目となった経済イベントを記載したものです。

※GDPデフレーター

ある国(または地域)の名目GDPから実質GDPを算出するために用いられる物価指数で、名目GDP÷実質GDP×100で表される

このグラフを見ると、リーマンショックの2009年には名実逆転が起こっていることがわかります。

また、1997年のアジア通貨危機や消費税率5%への引き上げから、日本の名目GDPは停滞し、物価上昇率をあらわすGDPデフレーターも低下し続けています。

残念ながら約20年間、ほとんど日本はGDPを増やすことができなかったのです。

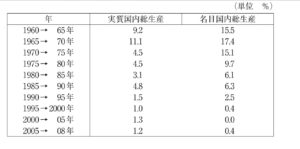

それではGDPの総額ではなく、前年比の成長率で見てみましょう。

GDP成長率で日本はバブル崩壊以降、横ばいではなく後退していました。(2013年からのアベノミクスによって少し立て直しました)

▶︎▶︎アベノミクスとは?

グラフを見ても分かる通り97年の消費税増税を境に、明らかに日本は後退期に突入したのです。

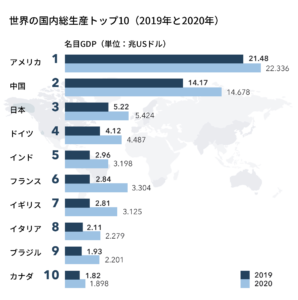

これは、1995年から2015年までの世界各国のGDP成長率です。

この20年間、世界の名目GDP成長率において我が国日本は最下位です。

残念ながら唯一のマイナス成長を喫してしまったのです。

当然、先進国の中でもこの20年間で経済成長が出来なかった国は日本だけです。

気がつけば日本は、世界第2位の経済大国から転落し、3位からも転落しかねない状況となってしまいました。

先進国が通常の経済成長ができていますから、日本は経済成長ができなかった理由は先進国だからではなく、何か他の原因があることは否定できません。

次の章では、その原因の克服する方法に迫ります。

GDPを拡大する方法

さて、GDPを拡大させ、経済を成長させることができれば、社会問題のかなりの部分は解決出来るといえます。

日本の社会問題

- 少子高齢化

- 財政危機

- 戦争危機

- 災害

- 社会保障問題

これら日本の社会問題は、経済成長ですべてが解決できるとは言いませんが、経済が縮小してしまえばすべてこれらの問題は悪い方向にいってしまうのです。

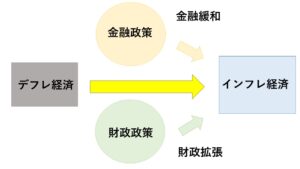

結論からいえば日本の経済成長は、金融政策と財政政策にかかっていると言えます。

金融財政政策によって日本経済をデフレから低インフレ状態に転換させることで、個人消費を活発化させることが重要なのです。

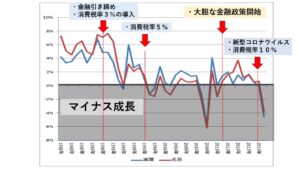

それではすでに提示したグラフに加筆して、金融財政政策とGDP成長率について確認します。

平成株バブル崩壊(1989年)から日本は長期経済停滞期GDPの成長率が明確に鈍化し始めた時期は1989年ですが、この年は一体何があったのでしょうか?

それは、消費税3%の導入です。

さらにバブルつぶしと称された日本銀行による(金融引き締め政策)が実施され、この政策は日本の長期経済停滞をまねくこととなります。

それでも97年まで日本経済はなんとかプラス成長を保っていましたが、97年を境に明確にGDP成長率が0%を下回りました。

97年は、消費税が3%から5%に増税が実施された年です。

こちらは、97年前後の一人当たりの消費支出です。

97年の消費税5%増税から、明らかに消費は停滞しています。

日本のGDPの6割は民間消費によって構成されていますから、民間消費が折れてしまえば、経済成長は当然出来ません。

つまり、個人消費に打撃を与える消費税の増税をはじめとした緊縮財政は、成長軌道に乗っていない間は絶対にやってはいけないことなのです。

いま、日本に必要なことは、経済成長をしっかり行うためには、積極的な政府支出をおこなって個人消費を活発化させるための政策です。

まずは、何より経済成長が必要であり、GDPの拡大をしなければ、すべての問題は解決しないどころか悪化してしまいます。

明るい日本の未来を作る為には、私たち国民一人ひとりが、このGDPを拡大させるマクロ経済政策をしっかり理解することが大切なのです。