・メリットやデメリットは?

・日本や世界での実例をわかりやすく知りたいです!

本記事の結論

- インフレターゲットは雇用拡大政策

- 日本ではアベノミクスで初導入

- 世界の標準的な金融政策である

目次

インフレターゲット政策

インフレターゲット(物価目標)政策とはインフレターゲットの目標値にインフレ率がおさまるように金融政策をおこなうことを言います。

インフレターゲット

政府と中央銀行が決めるインフレ率の目標値

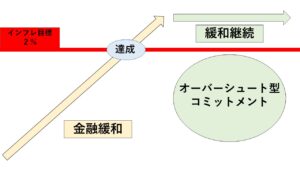

さらに単純化していえば、金融緩和によって目標のインフレ率を達成するまで世の中にお金を供給する政策のことです。

・金融政策って何ですか? ・具体的には何をするの? ・金融政策と景気の関係を知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記 ... 続きを見る

金融政策とは?【わかりやすく解説】

日本では2013年から、第2次安倍政権と日本銀行によって2%のインフレ目標を設定されて金融緩和政策をが開始されました。

これによって長引くデフレ経済からの脱却を目指しました。

インフレターゲット政策の目的

インフレターゲット政策の狙いは大きく分けて2つあります。

インフレターゲットの目的

- 雇用の最大化

- 過度なインフレの抑制

それぞれ解説しますね。

①:雇用の最大化

インフレターゲット政策は、目標値までインフレ率を上昇させることで雇用の最大化を目指します。

物価上昇によって企業の株価や売上が上がれば、企業は求人活動を拡大します。

実際に、第2次安倍政権によって2013年から開始されたインフレターゲット政策では、就業者人数や有効求人倍率などの雇用情勢が劇的に回復しました。

このように、インフレターゲットの設定によって世の中の将来への見通し(予想インフレ率)が転換することで、雇用を最大化させることがインフレターゲットの最大の目的なのです。

②:過度なインフレの抑制

インフレターゲット政策の2つ目の目的は、金融緩和による過度なインフレ(ハイパーインフレ)を抑えることです。

インフレターゲット政策では、物価目標値の設定によって目標達成にコミットメントしながら目標を大幅に越えるインフレに行きそうな場合には金融引き締め政策に転換します。

つまり、インフレターゲット政策では行き過ぎたインフレを抑える役割もあるのです。

金融緩和政策について『ハイパーインフレになってしまう』という批判を聞くことがありますが、この批判はインフレターゲット政策の理解不足と言えるでしょう。

-

-

オーバーシュート型コミットメントとは?【わかりやすく解説】

・オーバーシュート型コミットメントってなんですか? ・目的は何? ・効果についてもわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の結論 オーバーシュー ...

続きを見る

インフレ目標2%の理由

近年、日本でインフレターゲットが採用された目標値は2%で、2013年から実施された経済政策『アベノミクス』の時です。

-

-

アベノミクスとは?【わかりやすく解説】

・アベノミクスって結局何だったの? ・具体的に何をしたの? ・成果や課題をわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 本記事の ...

続きを見る

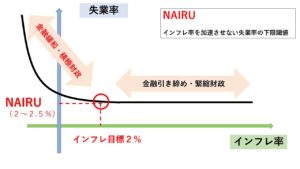

インフレターゲットが2%に設定された理由は、国内の雇用情勢を効果的に改善させられるインフレ率の下限が2%だからです。

日本では、完全失業率の下限が2%~2.5%といわれています。

要するに、日本で失業率が2%~2.5%の失業率が達成できれば働きたい人はみんな働いているという状態といえるのです。

この完全雇用が実現できるインフレ率が最低2%必要なのです。

つまり、インフレ率は2%を超えても雇用はそれ以上には改善せず、インフレ率だけが上昇してしまうということです。

このインフレ率を加速させない失業率の下限閾値を『NAIRU(ナイル)』といいます。

これは縦に失業率、横にインフレ率をとったグラフでインフレ目標と金融政策の関係をあらわしたものです。

日本ではインフレ率が2%を超えてもそれ以上は失業率が改善しないと推計されています。

インフレターゲットの効果

結論からいえばインフレターゲット政策を使ったことで大幅に雇用が改善しました。

その理由を①:効果があった点と、②:効果が不十分な点の2つの視点に分けて解説します。

①:効果があった点

インフレターゲットの効果があったといえるポイントは日本の失業率の改善にあります。

このグラフを見ると、アベノミクスが開始された2013年から失業率は減りつづけて、コロナ流行前の2020年に日本の失業率は2%前半まで低下しました。

一時的ではありますが完全雇用を達成して、インフレターゲットは金融緩和政策の補完をする形で効果を発揮したといえます。

しかし2020年の新型コロナウイルス感染拡大によって、失業率は大きく悪化してしまうこととなります。

②:効果が不十分な点

2%のインフレターゲットが不十分だった理由を結論からいえば、政府と中央銀行の目標達成へのコミットメントが希薄化して雇用情勢の改善も一時的になってしまったことです。

前述したとおり、インフレターゲットの効果は政府と中央銀行の目標達成への姿勢が市場に信頼されてはじめて効果を発揮します。

しかし、2%のインフレターゲットへの信頼は、開始当初はよかったものの、その後の日本のインフレ率の低迷に対して効果的ば施策を打てずにいた政府日銀の姿勢によって次第にゆらいでいったのです。

これは長期的な日本のインフレ率の推移です。

長期的には、日本のインフレ率に対してインフレターゲットの効果が最大限に発揮できたとはいえない状況にあることは間違いありません。

新型コロナウイルスの感染拡大によって成果がでていた失業率も再び悪化してしまいました。

アフターコロナでは、政府と日銀はインフレターゲットに再コミットメントする必要があります。

2023年加筆

コロナ禍でインフレ目標へのコミットメントが弱まったものの、2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵攻によって石油価格や小麦価格の上昇から世界的インフレに突入しました。結果として2023年7月現在の日本ではインフレに転換しました。

まとめ

本記事のまとめ

- インフレターゲット政策とは、インフレ率の目標を設置してその範囲にインフレ率が収まるように金融政策をおこなうこと

-

インフレターゲットの目的は、過度なインフレを防ぎながら雇用を最大化すること

- 日本のインフレターゲット(アベノミクス)で2%に設定された理由は雇用を最大化させるため

-

日本のインフレターゲットは、雇用に対しては大きな成果があった一方で、市場へのコミットメントが弱まったことは反省点である