・なぜ税金は上がり続けるの?

・日本の国家財政は厳しいの?

・緊縮財政がおこなわれる理由をわかりやすく知りたいです!

本記事はこんな疑問を解消します。

本記事の結論

- 財務省は増税に邁進している

- 日本の財政は安全

- 財務省の目的は権限の強化

目次

財務省の緊縮財政

結論からいえば、財務省は借金が膨らむ国家財政を建てなおすために増税によって税収を増やそうとしています。

![]()

ただし、この『国家財政を立て直すため』という理由はあくまでも表向きの理由です。

その理由を財務省の主張をもとに解説します。

外国格付け会社意見書要旨

2002年にアメリカの格付け会社『ムーディーズ』ご日本国債への評価を引き下げた際に、財務省が反論のためにムーディーズ宛の意見書を発表しました。

ムーディーズとは

米国の民間格付け会社のことで、S&P社と並ぶ2大格付け会社の一つ。

企業や政府などの発行体と債券などの信用力を調査し、格付けを行っている。

下記は財務省が発表したムーディーズへの意見書からの転載で、リンク先の財務省ホームページでも確認することができます。

外国格付け会社宛意見書要旨

貴社による日本国債の格付けについては、当方としては日本経済の強固なファンダメンタルズを考えると既に低過ぎ、更なる格下げは根拠を欠くと考えている。

貴社の格付け判定は、従来より定性的な説明が大宗である一方、客観的な基準を欠き、これは、格付けの信頼性にも関わる大きな問題と考えている。

従って、以下の諸点に関し、貴社の考え方を具体的・定量的に明らかにされたい。

(1)日・米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。デフォルトとして如何なる事態を想定しているのか。

(2)格付けは財政状態のみならず、広い経済全体の文脈、特に経済のファンダメンタルズを考慮し、総合的に判断されるべきである。

例えば、以下の要素をどのように評価しているの

台湾有事シュミレーション【わかりやすく解説】

・台湾有事が起こったら日本は勝てるの? ・アメリカや同盟国の介入は? ・有事のシュミレーションについてわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問を解消します。 &nbs ...

続きを見る

・マクロ的に見れば、日本は世界最大の貯蓄超過国

・その結果、国債はほとんど国内で極めて低金利で安定的に消化されている

・日本は世界最大の経常黒字国、債権国であり、外貨準備も世界最高

この意見書要旨の内容を簡単に要約するとこうなります。

日本の国債は円建てで、しかも持ち主の9割は日本国内にいます。

さらに日本は外貨や貯蓄がたくさん持っていて財政も安心。

こんな国がデフォルト(倒産)した例なんてありゃしないので、総合的に判断してくださいね。

つまり財務省は、対外的には日本の財政は強固なものであると言っているのです。

今も国債の消化状況や、外貨準備高はこの当時と変わりません。

さらに財務省はこう続けます。

近年自国通貨建て国債がデフォルトした新興市場国とは異なり、日本は変動相場制の下で、強固な対外バランスもあって国内金融政策の自由度ははるかに大きい。

更に、ハイパー・インフレの懸念はゼロに等しい。

財務省の『国の借金』への喧伝はあくまでも国内用です。

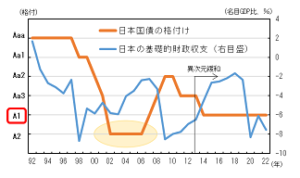

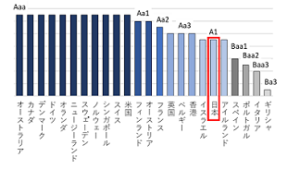

ちなみにこの意見書が書かれた時に日本国債はA2というランクまで落とされています。

2023年現在もA1という評価で、G7の中では最低の評価となっています。

財務省の主張を検証す

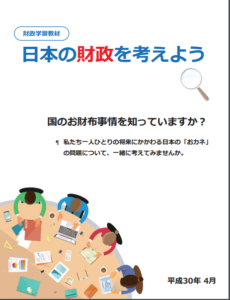

それでは、以前に財務省が子供達向けに作成した教材をもとに、それらの主張を検証します。

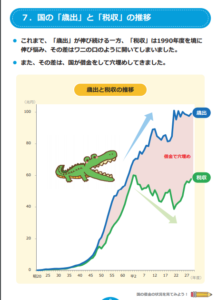

借金で穴埋め??

要約

税収が減っているので借金が増えている

確かに1990年から税収は明確に停滞していますが、その理由はこの2つです。

税収が減った理由

- デフレ不況への突入によって名目GDPが停滞した

- 89年に導入した消費税の増税路線と日銀の金融引き締め政策よって消費が停滞した

その理由は以下の公式を見れば理解できます。

税収=名目GDP×税率×税収弾性値

つまり増税などの緊縮財政によって消費が減退すれば経済(GDP)が縮小して、結果として税収が減ってしまうのです。

実は、税収が減った1番の原因は税収を増やすために行った緊縮財政だったのです。

-

-

緊縮財政のメリットとデメリット【わかりやすく解説

・緊縮財政ってなに? ・メリットはあるの? ・推進する理由をわかりやすく知りたいです! 本記事はこんな疑問にお答えします。 本記事の結論 緊縮財 ...

続きを見る

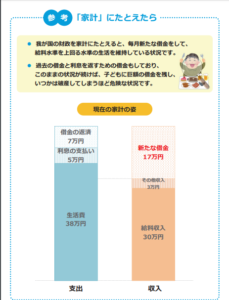

財政を家計に例える??

要約

給料を超える生活をするために借金しています

すでに解説していますが、日本政府は外国からお金を借りているわけではありません。

財務省は私たち日本国民から借りているのです。

家計に例えるならば、いつでもお金を作れるお父さん(※日本銀行を実質的な子会社に持つ日本政府)が奥さん(国民)からお金を借りているようなものです。

※日本銀行は通貨発行権をもっている

つまり、国家財政を家計で例えるのはナンセンスとしか言いようがありません。

![]()

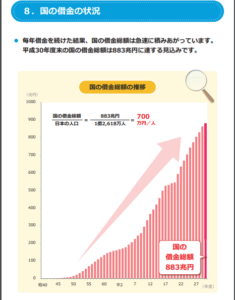

国民一人あたりの借金?

要約

『国の借金』を国民一人当たりに計算すると700万円になる

『700万円/人』の意味がわかりません。

国民はお金を貸している債権者です。

いざとなれば、国債を日銀が発行した通貨で買い取って国民に返してくれればいいのです。

日銀による通貨発行の副作用は過度なインフレですが、アベノミクスによって通貨供給量を爆発的に増やした2023年現在でもインフレ率は2.5%(2022年)にとどまっています。

つまり、まだ日本銀行は通貨を発行する余地があるということです。

一兆円のイメージ。

要約

一兆円ってすごいんだぞ

だから何でしょう??

根本的な問題をごまかしている?

要約

このまま借金が増え続けると将来に君たちが損をするよ

ここまで読んで頂けた方にはこの主張のおかしさがご理解いただけると思います。

そもそも、借金が増えたからといって公共サービスへの支出を絞ることは経済の縮小につながります。

参考記事:財政政策とは?

借金の利息が高くなると問題といいますが、そもそも日本がそんな未来にならないようにしなければいけません。

つまり、緊縮財政によって経済活動や税収が縮小しないようにするべきなのです。

経済成長を優先し、名目GDP成長率(収入の伸び)が国債金利(借金の金利)を上回れば良い話なのです。

財政再建はそれで完了するのです。

参考記事:日本の財政問題を解決する方法

財務省が緊縮財政を行う理由

財務省が増税に邁進する理由には以下のような事情が考えられます。

財務省が増税に邁進する理由

- 徴税権の拡大

- 予算編成権の拡大

- 天下り先の拡大

それぞれ解説しますね。

①:天下り先の確保

消費税の増税を実施しながら特定の企業や業界に軽減税率などの措置を付けることで、その業界に恩を売ることができます。

ここから、財務省エリート層は大企業に天下り先を確保するルートが作られます。(※事実、財務事務次官など財務省の上層部は名だたる大企業の役員に天下りをしています。)

あるいは消費税の増税を実施する一方で、法人税の引き下げし、経団連などの財界に利するような措置を行う事で天下り先を確保することも可能です。

つまり、財務省は緊縮財政を行う一方で特定の業界に甘い汁を吸わせる事で、権力を誇示しながら省益を確保するのです。

私は、財務省の人たちのすべてを批判したり、彼らのすべてが国民の事を考えていないという気はありません。

日本を思う立派な方もたくさんいらっしゃるのも理解しています。

しかし、組織としての財務省は日本経済の未来や国民のことには全く関心が無いのだと思っています。

②:徴税権と予算編成権の拡大

財務省の権力の源泉は徴税権と予算編成権にあります。

緊縮財政は財務省の権力の拡大につながるのです。

徴税権

財務省の下部組織に国税庁、さらにその下には国税局と税務署があります。

彼らは徴税の警察権力を保持しています。

脱税を取り締まる組織として活躍していますが、この脱税におけるシロかクロは、グレーゾーンが極めて大きいのです。

極端な表現をすると、財務省(国税庁)がクロと言えばクロなのです。

当然、この取り締まりの対象は、政治家も例外ではありません。

予算編成権

資本主義社会において、財布を握ることは権力の頂点に立つことを意味します。

▶︎参考記事:資本主義とは?

財務者主計局は、国家予算を各省庁に振り分ける権限を持っており、権力の大きさを想像することはそう難しくはないでしょう。

また、財務省は政治家をサポートする側面を持ちます。

例えば、国会の予算委員会での答弁は財務省の官僚が考えています。

法律を緻密に理解している政治家はほとんどいないでしょう。

緊縮財政はこれら2つの権力の増大を通して財務省の権力を拡大することができます。

緊縮財政によって歳入が減り、予算分配の希少性が高まれば、徴税権と、予算編成権を持つ財務省がでかい顔をして霞ヶ関に君臨し続けることができるのです。

なぜ、財務省の権力は強大なのか?

第2次安倍内閣では、2度の増税延期局面では財務省と戦う報道もチラホラと目にしました。

しかし残念ながら2019年10月、消費税率10%への引き上げが実施されました。

原因は以下のように推測されます。

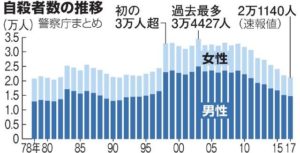

①:政治家の経済への理解が乏しい

政治家に、基本的なマクロ経済政策の知識があれば日本の失われた20年は消え、自殺者数の激増という惨憺たる結果を作る事は無かったでしょう。

参考記事:失われた20年とは?

この政治家の知識不足という深刻な問題がある為に、彼らは職務の遂行を役人に頼らざるを得ないのです。

かれらは、官僚のサポートなしでは国会答弁すらまともに行えないでしょう。

それだけのサポートと引き換えに、ある意味では政治家より強大な権力を保持しているのです。

②:徴税権と予算編成の保持

前述したとおり、財務省の強大な権力のもうひとつの理由はふたつの権力が強大であることです。

何より、この2つの大きな権力を1つの省庁に集約してある事が真の問題なのです。

私たちは、選挙で政治家を選ぶ事はできますが官僚を選ぶことはできません。

ひとたび強大な権力を持つ官僚組織が緊縮財政に邁進すれば、国民の民意をもっても困難となってしまうのです。

緊縮財政を止める方法

それでは、この財務省を中心とした緊縮財政を止める方法はないのでしょうか?

これは、強すぎる財務省の権限を縮小させることで可能です。

具体的に言えば歳入庁を創設することで、1つになっている歳入と歳出を明確に分離するという事です。

既に歳入庁は海外の国で創設されています。

海外で歳入庁を持っている国

米国、カナダ、アイルランド、イギリス、オランダ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、アイスランド、ノルウェー

歳入庁の創設は権力の分離だけでなく、世界的の風潮である税と社会保険料の徴収一元化も効率化する効果があります。

しかし、徴税権という強大な権力を保持したい財務省としては、権力の分散となる歳入庁の創設に大反対するのは言うまでもありません。

今までも国会では、歳入庁創設の案が出ては消え、出ては消えを繰り返しているのです。

このように、根深い権力構造も影響し日本は未だに緊縮財政から脱却できていません。

これは、私たち国民側にも責任がないとは言えません。

もともと日本人には「清貧の美徳」という美学、美的感覚を持っています。政府が公共投資を行う際にも

「バラマキだ!」「無駄を減らせ!」

そんな批判が四方八方から飛んできます。

また、基本的な経済政策への知識がないために、緊縮政策に迎合し、それを推進する政治家を選んでしまう事も大きな原因の1つです。

いくら強大な権力を持つ財務省でも、民意を無視することは出来ません。

私たちは増税路線真っ只中の今、改めて正しい経済を学んでいく事が必要なのです。